「ある音楽を聞くと昔の記憶がよみがえる」「病院のにおいをかいだだけで緊張する」──そんな経験はありませんか?

実はこれらの反応には、私たちの「こころの学習」のしくみが深く関わっています。そのひとつが、今回ご紹介する古典的条件づけという心理学の理論です。古典的条件づけは、「刺激」と「反応」の結びつきを通して、私たちの行動や感情がどのように形づくられるのかを教えてくれる考え方です。この記事では、初心者の方にもわかりやすく、パブロフの有名な実験を例にしながら、この理論の基本と日常への応用をやさしく解説していきます。

今回の参考書籍

「レスポンデント条件づけ」ってなに?

パブロフと犬の実験

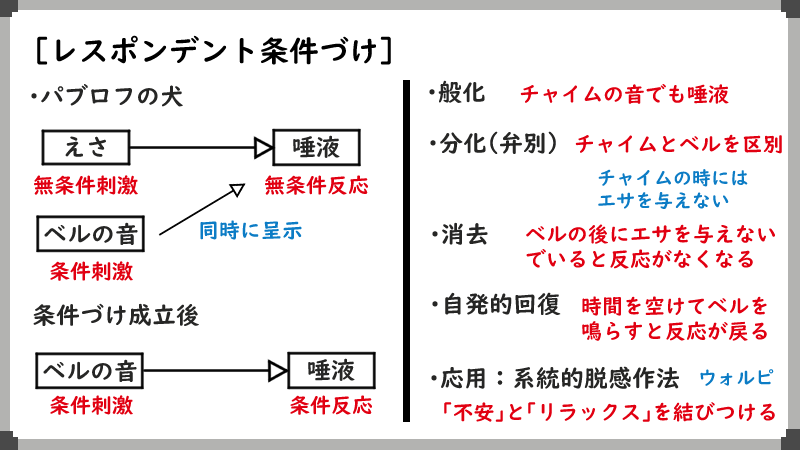

レスポンデント条件づけの研究は、ロシアの生理学者パブロフによって始まりました。彼は、犬にエサを与えると自然に唾液が出ること(=生まれつきの反応)に注目しました。

このエサのように、反応を自然に引き起こす刺激を無条件刺激(UCS)、それによって起こる反応を無条件反応(UCR)といいます。

ところがパブロフは、エサを与える前に毎回ベルを鳴らすことを繰り返すと、ベルの音だけでも唾液が出るようになることを発見しました。

このとき、ベルの音は条件刺激(CS)、唾液の分泌は条件反応(CR)と呼ばれます。

このように、無条件刺激と条件刺激をセットで示すこと(対呈示)により、本来は無条件刺激によって誘発される無条件反応が条件反応となり、条件刺激との新たな連合が生まれることを「レスポンデント条件づけ」といいます。

「反応」は変化する!条件づけのいろんな現象

般化と分化(弁別)

条件づけが成立すると、似たような刺激にも反応が起こることがあります。たとえば「ベルの音」で唾液が出るようになった犬が、「チャイムの音」でも唾液を出してしまう――これを般化といいます。

一方で、似た音には反応せず、「ベルの音だけ」で唾液を出すように区別できるようになることを分化(または弁別)と呼びます。

消去と回復

- 消去:条件刺激(ベル)を繰り返し示しても、無条件刺激(エサ)を与えないでいると、やがて条件反応(唾液)は起こらなくなります。これを「反応が消える」=消去といいます。

- 自発的回復:でも一度消えた反応も、時間をおいてから条件刺激を示すとまた出てくることがあります。これが自発的回復です。

さらに、強い刺激(たとえば大きな物音)が加わると、条件反応が一気に回復することもあり、これは脱制止と呼ばれます。

レスポンデント条件づけはどう活かされてるの?

行動療法との関係

この理論は、心理学者ワトソンによって「行動主義」の基礎理論として活用され、その後ウォルピによって「行動療法」に発展しました。

たとえば、不安や恐怖に悩む人に対して、「怖いもの」と「リラックス」を結びつけていく系統的脱感作法という技法があります。これも古典的条件づけを応用したものです。

日常にもあふれてる!

- ある音楽を聞くと涙が出る

- 特定の香りで懐かしい気持ちになる

- 病院のにおいだけでドキドキする

こんな経験、ありませんか?

実はこれらも、過去の経験と感情が結びついた「条件づけ」の一つかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント