前回までの記事では、形の知覚、運動の知覚を扱ってきました。今回取り上げるのは「色の知覚」です。

もちろん、色の感じ方にも私たちの脳や目の仕組みが深く関わっています。

色相や彩度、残像現象など、ふだんの生活の中でも感じられる“色の不思議”に一緒に触れてみましょう。

今回の参考書籍

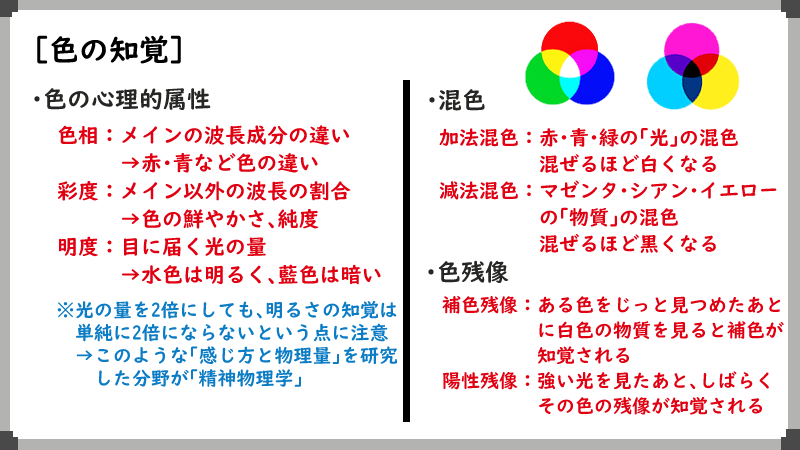

色を構成する三つの軸|色相・彩度・明度とは?

色相とは「色の種類」

「色相(しきそう)」は、赤・青・黄色などの「色の違い」のことです。

たとえば、りんごの赤と空の青は色相が異なります。これは、光が持つ波長の違いによって、脳がそれぞれ違う色として知覚するためです。

彩度とは「色の鮮やかさ」

「彩度(さいど)」は、色のあざやかさ、純度を表す言葉です。

たとえば、くっきりした真っ赤なバラは彩度が高く、色あせたピンクの花は彩度が低い状態です。色にどれだけ「他の色が混ざっていないか」で、彩度は決まります。メインではない光の波長が混ざる割合が増えると、彩度は低く見えるようになります。

明度とは「色の明るさ」

「明度(めいど)」は、色の明るさを意味します。

水色とネイビーでは、水色のほうが明度が高く感じられます。これは、物体に反射して目に届く波長の量(光のエネルギー)が多いと、より明るく感じられるためです。ただし、光の量を2倍にしても、明るさの知覚は単純に2倍にならないという点には注意が必要です。

補足:感じ方の物理量について研究したのが「精神物理学」という分野です。以前書いた記事を参考にしてみてください。

光と絵の具の違い|加法混色と減法混色

加法混色は「光を混ぜる」

テレビやスマートフォンの画面は、赤・青・緑の光を組み合わせることで色を作っています。これを「加法混色(かほうこんしょく)」と呼びます。光の色を足していくと、最終的には白い光になります。

減法混色は「絵の具を混ぜる」

絵の具で色を混ぜると、どんどん暗くなっていきますよね。これは「減法混色(げんぽうこんしょく)」です。混ぜるたびに光を吸収する性質が増え、最終的には黒に近づきます。

身近な例でイメージしてみよう

ネオンのカラフルな看板は光(加法混色)、絵を描くときの色づくりは物質(減法混色)というように、ふだんの生活でも2つの違いを感じ取ることができます。

色が残るふしぎ|色残像と脳の働き

色残像とは?

色残像とは、ある色をじっと見つめたあとに視線を別の場所に移すと、見ていないはずの色が目の前に残って見える現象のことです。たとえば、赤い丸を数十秒見続けたあとに白い壁を見ると、そこに緑色の丸が浮かび上がって見えることがあります。これは、目や脳のしくみによって起きる、私たちの知覚の不思議な体験です。

補色残像

色残像の中でも代表的なのが「補色残像(ほしょくざんぞう)」です。これは、もとの色の補色(反対の色)が見えるという現象です。たとえば、黄色を見続けると青みがかった残像が現れます。これは、網膜の中にある色を感じ取る細胞(錐体細胞)が一部だけ疲労し、バランスを取ろうと脳が逆の色を「見せている」からです。

陽性残像

残像にはもうひとつ、「陽性残像(ようせいざんぞう)」というタイプもあります。これは、強い光やまぶしい場面を見たあとや、明るい部屋の照明が急に消えたあとなどに、元の色と同じ色が一瞬だけ残って見える現象です。カメラのフラッシュを見たあとに、しばらく光の模様が目に残っているような体験が、それにあたります。

陽性残像は、網膜が強い刺激を受けた後に、その反応が一時的に持続することで起こります。こちらも光の波長と視細胞の反応の影響を受けていますが、視細胞の疲労による補色残像とはしくみが少し異なります。

心理学から見る色の理論|三原色説とその課題

三原色ってなに?

「赤」「緑」「青」の3つの光の色を組み合わせると、ほとんどすべての色を作り出すことができます。これが「三原色説」です。テレビやスマホの画面もこの仕組みを利用しており、小さな赤・緑・青の光を組み合わせて画像を表示しています。

ヤング=ヘルムホルツ説とは?

この三原色説を科学的に説明したのが、「ヤング=ヘルムホルツ説」です。19世紀にトーマス・ヤングとヘルマン・フォン・ヘルムホルツという2人の科学者が提唱しました。彼らは、人間の目の中には3種類の光を感知する細胞(錐体細胞)があり、それぞれが赤・緑・青の光に反応していると考えました。

この説は、なぜ色を混ぜるとさまざまな色ができるのか、という疑問に答えるものでした。

三原色説だけでは説明できないこともある

三原色説は多くの現象を説明できる便利な理論ですが、すべてを説明できるわけではありません。

たとえば、前のセクションで紹介した「補色残像」は、三原色説ではうまく説明できません。また、「赤みのある緑」や「青みのある黄色」といった色の組み合わせは、理論上は可能でも、人間の目では同時に知覚することができません。

そこで登場するのがへリングが提唱した「反対色説」です。これは、赤と緑、青と黄、黒と白といった対になる組み合わせが色覚の基礎にあり、互いに打ち消し合うとする考え方です。現在では、三原色説と反対色説の両方が、色の知覚を理解するうえで重要だとされています。

まとめ|色の感じ方を再確認してみよう

色の知覚は、ただ「見えているだけ」の現象ではなく、脳と心がつくり出している複雑な働きです。色相・彩度・明度の違いや、混色のルール、そして残像現象などを知ることで、色の感じ方がより豊かになります。

ものを見るときに、光の当たり方や色の変化などを意識してみるだけでも、あなたの毎日に新しい発見が生まれるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21352305&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1098%2F9784788961098_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント