今回の参考書籍

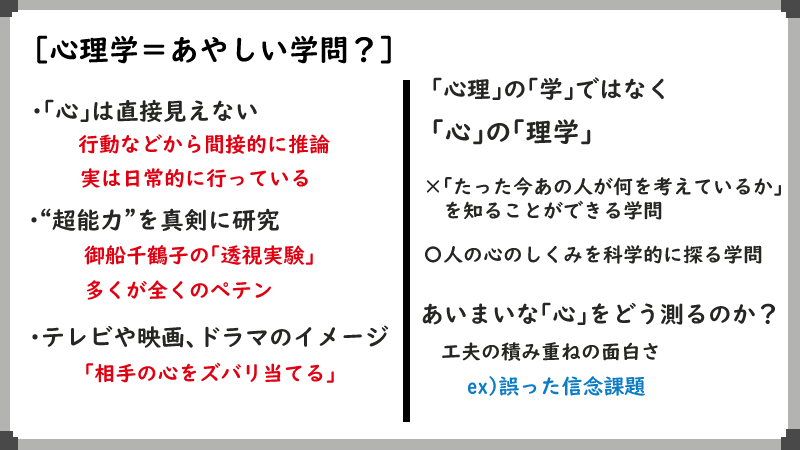

「心理学はあやしい」と言われる理由|占いや超能力と混同される背景とは

「心理学って、人の心が読めるの?」

「なんだか占いっぽくて、ちょっとあやしい…」そんなイメージを持たれることがある心理学。その背景には歴史的な経緯や、科学としての特徴があります。この記事では、心理学が“あやしい”と思われる理由と、本来の姿をわかりやすく解説します。

「心の中」は直接見えないものだからこそ

心理学が扱うのは「心」という、目には見えないもの。

私たちは、他人の感じていることや考えていることを、直接見ることはできません。

だから心理学では、行動や言葉、表情といった観察できるものを手がかりに、間接的に心を理解するという方法をとります。

このようなアプローチは科学的ではありますが、曖昧さもつきもの。

そのため「本当に科学なの?」「感覚的なものじゃないの?」と思われることもあるのです。

実はこの「行動から心を読み取る」という方法は、私たちも日常的に自然と行っているもの。

たとえば、相手の表情や言葉から気持ちを推し量り、それに応じて対応を変える──そんな経験は誰にでもあるはずです。

この推論がうまくいけば人間関係は円満になりますが、的外れだと誤解やすれ違いが生まれることも。

つまり、心理学のアプローチはとても身近で、私たちの毎日の中にも息づいているのです。

“超能力”が研究されていた時代もあった

実は日本でも、かつては超常現象や超能力を対象とした研究がありました。

代表的なのが、映画『リング』で知られる“貞子”のモデル、御船千鶴子の「透視実験」です。

彼女は千里眼の能力をもつとされ、心理学者・福来友吉によって実験が行われました。

当時は「心霊学」や「超心理学」などが一種のブームとなり、心理学とオカルトの境界が曖昧になってしまったのです。

このような過去の名残りが、現代でも「心理学=あやしい学問」と誤解される一因になっているのかもしれません。

なお、科学的な検証の結果、心霊現象の多くが全くのペテンであったことが明らかにされ、福来友吉自身も東京帝国大学の助教授の職を追われることとなりました。

なぜ心理学は“心が読める学問”と思われるのか?

テレビや映画、ドラマの影響で、心理学者が「相手の心をズバリ当てる」といった演出がよく見られます。

このような描写が、「心理学=心が読める技術」「占いのようなもの」というイメージだけが先行してしまうことも…。

しかし、実際の心理学は“当てる”ことを目的としたものではありません。

本来の心理学は、主観的な体験や心の働きといった「目に見えない心の現象」を、観察や実験などの方法によって客観的に捉えようとする学問です。

“心が読めるかどうか”ではなく、「なぜそのような言動をとったのか」「その背景にどんな思いや認知があるのか」を考えるための土台を提供してくれる学問なのです。

心理学は「目に見えない心」に向き合い続けてきた科学。

その歴史や誤解の背景を知ることで、「あやしい」という先入観が少し変わるかもしれません。

「心理」の「学」ではなく、「心」の「理学」

「心理」の「学」と書くと、「たった今あの人が何を考えているか」を知ることができる学問という印象を持つかもしれません。

でも実際の心理学は、「心」の「理学」――つまり、人の心のしくみを科学的に探る学問なんです。

今回は、その本質を少しだけのぞいてみましょう。

心について考える、とはどういうこと?

人が「心について考える」とき、そこには次のような3つの問いが含まれています。

- 心と生死について:「生きている=心がある」ならば、死んだとき心はどうなるのか?

- 人間関係と倫理について:他者とどう関わるべきか?善悪を決めるものは何なのか?

- 認知や意識の能力について:人は世界をどのように見て、何をどう感じているのか?

こうした問いはとても主観的でありながら、誰にとっても切実で、日々の選択や行動に関わってくるものです。

心の働きを「測る」とはどういうことか?

心理学の目的は、人の内面で生じる思考・感情・認知といった“心の動き”を、外から観察・分析可能な形で扱うことにあります。

では、心の動きはどうやって「観察」するのでしょうか?

実際には、次のような方法でアプローチされます。

- 自発的な行動(例:ボタンを押す、言葉を発する)

- 外的な刺激に対する反応(例:映像を見せたときの視線の動きや脳波)

- 実験的な条件下での選択や判断(例:記憶テストや心理検査)

こうした行動とその結果を測定し、数値化することで、

「心の動き」を論理的に、そして再現性のある形で推論できるようになるのです。

測りにくい「心」をどう測るのか? そこに面白さがある

もちろん、心は複雑で一筋縄ではいかないもの。

だからこそ、“どうすれば合理的に心を捉えられるか?”という工夫の積み重ねが、心理学の魅力でもあります。

たとえば、

- 人の注意がどこに向いているかを知りたいときに視線をどう測るか

- 「悲しい」という感情があるかどうかを、言語だけでなく表情や声からどう読み取るか

- 記憶の正確さをどう検証し、どんな条件で変化するか

こうした問いに対して、実験や観察の方法を設計し、客観的に示していくのが心理学の仕事。

心の働きを、あいまいなままで終わらせず、データで語れるようにする。

そこに、心理学の知的なおもしろさがあるのです。

まとめ|“あやしい学問”から“身近な科学”へ

心理学が「あやしい」と思われる背景には、「心が読める」という誤解や、かつて超常現象と結びつけられていた歴史があります。

けれど実際の心理学は、「見えない心」を科学の方法で探ろうとする、誠実で地道な学問です。

人の気持ちや考えを一瞬で“当てる”ような魔法ではなく、

「なぜ人はそう感じるのか」「何が人を安心させるのか」

といった問いに、客観的な方法で答えようとする取り組み。

だからこそ、心理学の知識は誰にとっても役立つ「こころの地図」になります。

占いや超能力のような“特別な力”ではなく、

人を理解し、自分を知るための“考える力”。

そうした心理学の本質が、少しでも伝わっていたら嬉しいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=13158841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8907%2F9784326298907_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント