これまでの記事では、「こころ」を細かい要素に分けて観察しようとしたヴントの心理学や、目に見える行動だけに注目した行動主義について紹介してきました。

でも、わたしたちが感じる「こころ」って、本当にそんなふうに分解できるものなんでしょうか?

今回紹介するゲシュタルト心理学は、「全体で感じるこころ」を大切にするちょっとユニークな考え方です。

たとえば、映画やアニメが動いて見えるのも、バラバラの情報を“ひとつのまとまり”として感じる脳の力のおかげなんです。

「人はどうやって世界を“ひとまとまり”としてとらえているのか?」

そんなシンプルで奥深いテーマを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

今回の参考書籍

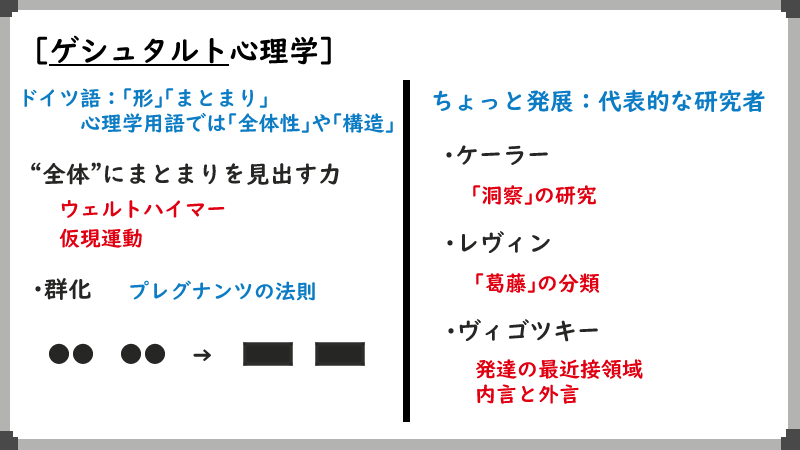

ゲシュタルト心理学のはじまり

「全体は部分の総和以上」ってどういうこと?

心理学にはさまざまな考え方がありますが、かつては「人のこころは、目に見える要素(たとえば感覚や反応など)の積み重ねでできている」と考えられていました。これは“要素主義”と呼ばれる立場で、こころを細かく分けて分析するアプローチです。

でも、ウェルトハイマー(Wertheimer, M.)という心理学者は、「人の知覚や思考って、そんなに単純に分解できるものなの?」と疑問を持ちました。

彼が注目したのは、「私たちは、ものごとを“全体として”見る力がある」という点。つまり、こころは単なる情報の足し算ではなく、全体にまとまりを見出す力をもっているのです。これが、ゲシュタルト心理学という新しい流れのはじまりでした。

📝 「ゲシュタルト」とは?

ドイツ語で「形」「まとまり」などを意味します。心理学では「全体性」や「構造」を表す言葉として使われます。

仮現運動ってなんだろう?

ウェルトハイマーが注目した代表的な現象が、仮現運動(かげんうんどう、別名:β運動)です。

たとえば、映画やアニメーションはどうして動いて見えるのでしょうか? 実はあれ、静止画を何枚もパラパラめくっているだけ。でも私たちは、それを「なめらかに動いている」と感じますよね。

同じように、2つの点が順番に点滅すると「点が移動した」と感じる――これが仮現運動です。これは、個々の点をバラバラに見るのではなく、脳が“動き”という全体像をつくりだしていることを示しています。

わたしたちは“まとまり”で世界を見ている

群化のしくみ

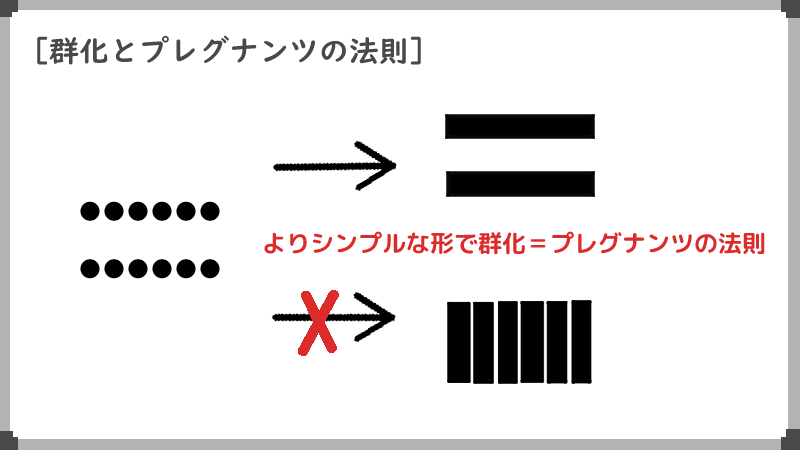

ゲシュタルト心理学では、「私たちの脳は、ものごとをバラバラではなく、ひとまとまりの“かたまり”として見ようとする」と考えます。これを群化(ぐんか)といいます。

たとえば、下のような点の列を見たとき:

●● ●●

右側と左側の点の間が少し離れているだけで、「2つのグループ」に見えたりしませんか? このように、近さや類似性などのルールに従って、脳が自然と「まとまり」をつくりだしているんです。

プレグナンツの法則とは?

この“まとまり感”には、ある法則が働いています。それがプレグナンツの法則(簡潔性の法則)です。人は、できるだけ「シンプルで整った形」で物事を認識しようとします。

たとえば、複雑な形を見たときでも、それを「三角形と四角形の組み合わせかな?」とシンプルにとらえようとする力が働きます。

💡 この法則は、広告やデザイン、インテリア、ユーザーインターフェースの設計にも応用されています。「なんとなく見やすい」と感じるデザインには、ゲシュタルト原理がひそんでいることが多いんです。

考える力にも“全体を見る”が活きている

洞察と思考のつながり(ケーラーの研究)

ケーラー(Köhler, W.)は、ゲシュタルトの考えを「考える力(思考)」に応用しました。彼はチンパンジーに、バナナを取りたいけれど棒が足りない…という問題を与えました。

最初は棒をいじったりウロウロしたり、いわゆる“試行錯誤”を繰り返すチンパンジー。しかし、ある瞬間、「棒をつなげて長くすれば届く!」と突然気づく瞬間が訪れます。これが「洞察」と呼ばれるもの。

このように、行動をひとつずつ積み重ねるのではなく、「状況全体をとらえて一気に理解する」ことが、人間や動物の思考にはあるとケーラーは考えました。

ゲシュタルト的な“気づき”って?

「なにかにずっと悩んでいたのに、あるとき急に答えが見えた」という経験、あなたにもありませんか? それはもしかすると、ゲシュタルト的な“洞察”かもしれません。

ばらばらに見えていた情報が、ある瞬間にひとつの「意味ある全体」としてつながる――。この感覚は、私たちの日常にもたくさん潜んでいます。

人間関係や社会にも応用できる?

レヴィンと集団の“こころ”

ゲシュタルトの考え方を、社会や人間関係に応用したのがレヴィン(Lewin, K.)です。彼は、「個人の行動や感情も、全体の関係性の中で理解すべきだ」と考えました。

たとえば、やりたいことがふたつあって選べないとき、私たちは「どうしよう…」と悩みますよね。これは“葛藤(かっとう)”という心理的な現象です。レヴィンは、こうした内面の対立を、環境や関係性とあわせた“全体の力学”としてとらえることが大事だと説きました。

今の自分を“全体”で見るヒントに

最近では、ゲシュタルト心理学の考え方は心理療法やマインドフルネスにも取り入れられています。

「今ここで自分はどう感じているか?」

「体・感情・思考のつながりをまるごと感じてみる」

こうしたアプローチは、バラバラになりがちな自分自身を“ひとつのまとまり”として見つめなおすヒントになります。自分を全体としてやさしく見守る視点は、こころの健康にもとても大切です。

まとめ|バラバラじゃなく、“つながり”で見るこころ

ゲシュタルト心理学は、単なる学問ではありません。

それは、わたしたちが日々の生活でどう物事を見て、感じて、考えているか――そんな「こころのしくみ」にそっと光を当ててくれるものです。

ものごとを一部分だけで判断せず、全体の流れや関係性で見ること。

自分の悩みや他人との関係も、「ひとつのまとまり」としてやさしくとらえてみると、新しい発見があるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント