「最初はイヤイヤだったのに、気づいたら『やってよかった』って思ってた。」

そんな経験、ありませんか?

私たちは、行動と考えにズレが生まれると、知らず知らずのうちに心の中で理由を作りかえて、不快感を減らそうとします。この記事では、人が自分の中の矛盾に直面したときにどんなふうに考えや行動を変えるのかを説明します。難しい理論をやさしくかみ砕いて理解し、日常生活にも役立つヒントにしていきましょう。

今回の参考書籍

認知的不協和とは?|自分の中に生まれるモヤモヤ

認知的不協和ってなに?

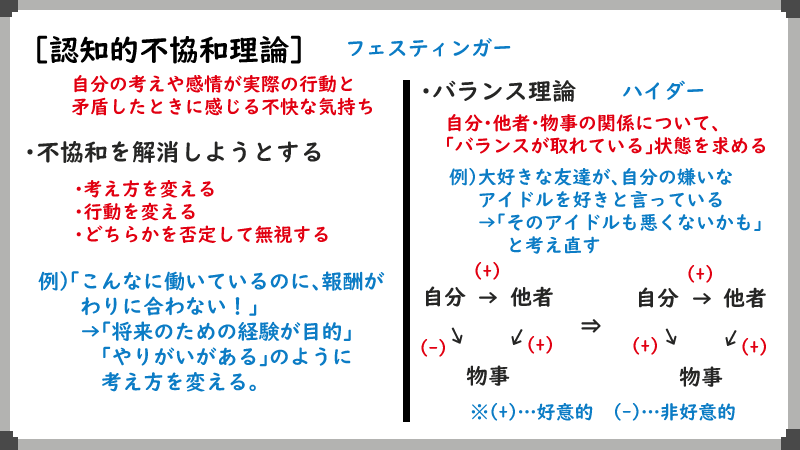

認知的不協和とは、自分の考えや感情が実際の行動と矛盾したときに感じる不快な気持ちのことをいいます。たとえば、「健康にいいから運動したほうがいい」とわかっていても、「運動はめんどくさい」と思って怠けてしまうとき。このとき、心の中にはモヤモヤした違和感が生まれます。

この理論を提唱したのは心理学者のフェスティンガーです。彼は、人間はこのモヤモヤをできるだけ減らそうとする傾向があると考えました。

どうやってモヤモヤを減らすのか?

モヤモヤを減らすために、人は次のような行動をとることがあります。

- 自分の考えを変える(「運動、意外と楽しいかも!」と思いこむ)

- 新しい理由を探す(「忙しいから運動できなくても仕方ない」と納得する)

- モヤモヤを無視する(考えないようにする)

つまり、心のバランスを取り戻すために、自分の考え方や感じ方を変えたり、都合のいい理由を作ったりするんです。

認知的不協和を解消する具体例

①つらいアルバイトをしているのに給料が少ないとき。

「こんなに働いているのに、わりに合わない!」と感じると、心にモヤモヤがたまります。そこで、「ここで頑張った経験はきっと将来役立つはず」と思い直したり、「お金よりやりがいが大事だ」と自分を納得させたりします。

②カルト宗教に傾倒しているとき。

教祖の予言が外れたことを知ったとき、信者は脱会するのではなく、「何か深い理由があったのだ」「今まで信じてうまくいっていたのだから、外しても大した問題ではない」などのように考え、より一層深く信仰しようとします。

これらも認知的不協和を減らすための工夫なんですね。

関連する理論|バランスと帰属の視点

ハイダーのバランス理論

認知的不協和と似た考え方に、ハイダーのバランス理論があります。

この理論では、自分と他人、そして物事との関係が「バランスが取れている」状態を好むとされています。もしバランスが崩れると、不快な気持ちになり、なんとかバランスを取り戻そうとします。

たとえば、大好きな友達が、自分の嫌いなアイドルを好きだったら?

このままだとモヤモヤしますよね。そこで「実はそのアイドルも悪くないかも」と考え直すなどして、心のバランスを取り戻そうとするのです。

帰属理論とモヤモヤの解釈

さらに関連する考え方として、帰属理論もあります。これは、何かが起こったときに「なぜそうなったか」を解釈しようとする心の働きです。

たとえば、テストで悪い点を取ったとき、「自分の勉強不足(内的要因)」のせいと考えるか、「問題が難しすぎた(外的要因)」のせいと考えるかで、感じ方が大きく変わります。

この帰属の仕方によっても、認知的不協和をどう感じるか、どう対処するかが変わってくるのです。

まとめ|心のモヤモヤとうまくつきあうコツ

認知的不協和とは、自分の考えや感情が矛盾するときに生じるモヤモヤした不快感のことでした。人はこの不快感を減らすために、考え方を変えたり、都合のいい理由を探したりして心のバランスを保とうとします。

この理論を知っておくと、「なんでこんな気持ちになるんだろう?」と悩んだとき、自分の心の動きに気づけるようになります。そして、モヤモヤに振り回されずに、少し冷静に対応できるようになるかもしれません。

日常生活でも、ぜひ「今、心の中に矛盾があるのかな?」と自分に問いかけてみてくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=16989867&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4220%2F9784414304220_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント