うつや不安、発達障害といった「こころの病気」は、どうやって診断されているのでしょうか?

この記事では、アメリカ精神医学会が発表した「DSM」という診断マニュアルを中心に、こころの診断の考え方や、時代とともにどんな変化があったのかをやさしく解説します。

専門的な話に見えますが、DSMは実は「私たちのこころの理解のしかた」にもつながる大事なキーワード。初心者の方にも読みやすいよう、丁寧にご紹介します。

今回の参考書籍

DSMの基本|「症状」をもとに診断する仕組み

DSMってなんのこと?

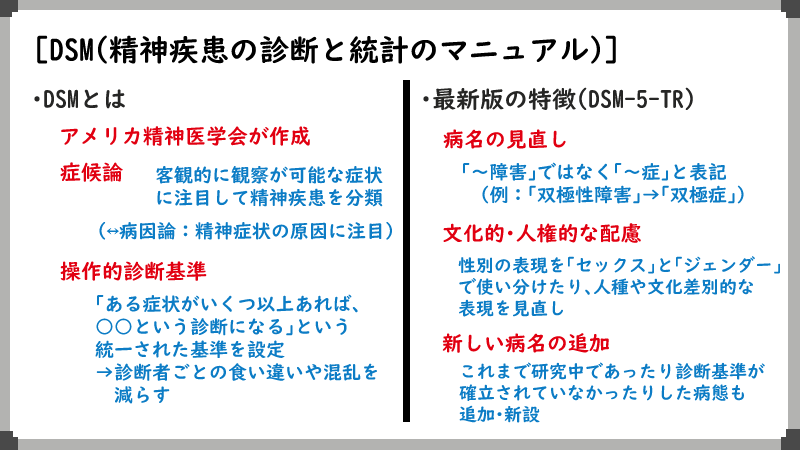

DSMとは、アメリカ精神医学会が作った「こころの病の診断マニュアル」のことです。正式には「Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(精神疾患の診断と統計のマニュアル)」といいます。

このマニュアルの大きな特徴は、「なぜその症状が起きているのか(=原因)」ではなく、今どんな症状が出ているのかといった客観的に観察できる様子に注目する点です。

たとえば、うつ病の場合、「気分が落ち込む」「やる気が出ない」「眠れない」など、誰が見ても共通して確認できる症状をいくつか満たすと診断される、というようにルールが決まっています。

「操作的診断基準」って?

DSMでは、「ある症状がいくつ以上あれば、○○という診断になる」といったチェックリストのような形式(操作的診断基準)が使われています。

これにより、どの医師が診ても、できるだけ同じような診断ができるように工夫されているのです。

この仕組みは、症状のとらえ方があいまいだった時代と比べて、医療の現場での混乱やすれ違いを減らすうえで、とても重要な役割を果たしています。

なぜDSMが必要だったのか|「病因」から「症状」へのシフト

昔は「病気の原因」にこだわっていた

かつての精神医学では、症状の原因(病因)に注目して、精神疾患を分類しようとしていました。これを「病因論」といいます。

たとえば、有名な精神科医クレペリンは、次のように分けていました:

- 外因性:薬やけがなど、体の外からの影響によるもの

- 内因性:遺伝など、生まれつきの体の特徴によるもの

- 心因性:心のストレスやショックなど、心理的な要因によるもの

でも実際には、こころの病気の原因を1つに特定するのはとても難しいことが多いのです。ひとつの症状に、いろんな要素が重なっていることもあるからです。

現代は「症候論」へ

そこで登場したのが「症候論」という考え方です。これは、実際にあらわれている症状(症候)をもとに病気を分類する方法です。

DSMはまさにこの症候論に基づいてつくられており、原因がはっきりしなくても、今の状態を正しく理解することを目的にしています。

DSMのこれから|最新の改訂とその背景

DSM-5-TRとは?

現在使われている最新版は、2022年に改訂された「DSM-5-TR」です。TR(Text Revision)は「本文改訂版」という意味で、表現の見直しや新しい診断項目の追加などが行われました。

特に注目された変更点は以下のとおりです:

- 病名の見直し:「~障害」ではなく「~症」と表記(例:「双極性障害」→「双極症」)

- 文化的・人権的な配慮:性別の表現を「セックス」と「ジェンダー」で使い分けたり、人種や文化差別的な表現を見直したりしました

- 新しい病名の追加:「遷延性悲嘆症」など、これまで研究中であったり診断基準が確立されていなかったりした病態も追加・新設されました

いくつかの診断基準も変化

たとえば、自閉スペクトラム症では、「社会的コミュニケーションや対人的相互反応における持続性な欠陥」の程度について、全ての基準にあてはまることが診断の条件として明記されました。

また、双極症I型では「躁状態(気分が高揚しすぎる状態)」の基準のみが記され、抑うつ状態は削除されています。これは、診断の明確化や誤診を減らすための変更です。

まとめ|こころの健康を見つめ直すヒントとして

DSMは、「こころの状態をどう診断するか」を決める大切なマニュアルです。

かつてのように原因を探すのではなく、今、どんな症状が出ているかをていねいに観察して理解する、という考え方に大きく舵を切りました。

診断を統一することで医療の質を高めるとともに、私たち自身がこころの問題に対して偏見なく向き合えるようになるきっかけにもなります。DSMの視点は、日常の中でも、こころの健康を守る手助けになってくれるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19932469&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1420%2F9784641221420.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント