うれしいとき、悲しいとき、怒ったとき──。私たちは「情動(じょうどう)」という心の動きに支えられて生きています。

でも、そもそも情動はどうやって生まれるのでしょう?

心が動くから体が反応する?それとも逆?この記事では、情動がどのように生まれるのかについて、初心者の方にもわかりやすく説明していきます。いろんな心理学の理論を紹介しながら、日常生活にも役立つヒントをお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

今回の参考書籍

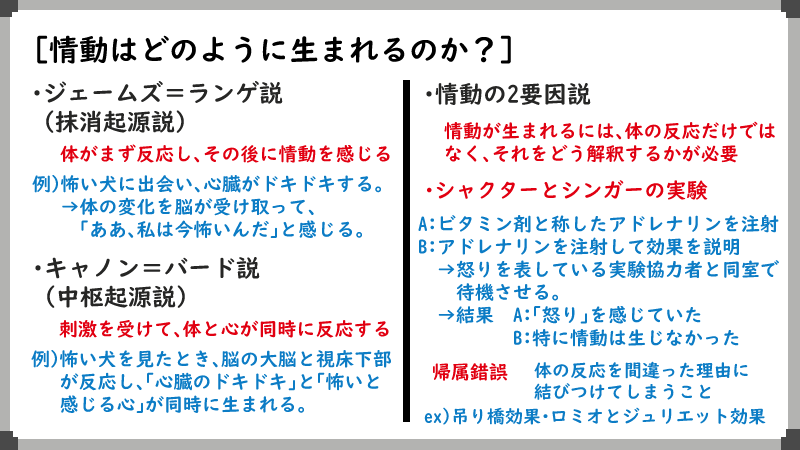

ジェームズ=ランゲ説とキャノン=バード説|情動は体が先?心が先?

ジェームズ=ランゲ説とは?

ジェームズ=ランゲ説とは、「体がまず反応して、そのあとに情動を感じる」という考え方です。

たとえば、怖い犬に出くわしたとき、最初に体がブルッと震えたり、心臓がドキドキしたりしますよね。その体の変化を脳が受け取って、「ああ、私は今怖いんだ」と感じる、という仕組みです。

これは、私たちが普通に考えがちな「怖い→体が震える」という順番とは逆です。

だから、登場当時はかなりびっくりされた理論だったのです。この説は「情動の末梢起源説(まっしょうきげんせつ)」とも呼ばれています。末梢とは、体の外側の部分、つまり体の反応を指します。

キャノン=バード説とは?

ジェームズ=ランゲ説に対して、「いや、体と心は同時に反応するんだよ!」と主張したのがキャノン=バード説です。

この説では、怖い犬を見たとき、脳の中心部分(視床という場所)がすばやく働き、「体がドキドキする」と同時に「怖いと感じる心」が生まれると考えます。

この説は「情動の中枢起源説(ちゅうすうきげんせつ)」とも呼ばれています。中枢とは脳の中心のことです。

「心と体は一緒に動くんだよ」とシンプルに説明してくれるため理解しやすく、今でも人気の高い考え方です。

どちらが正しいの?

実は、どちらも完全に正しいとは言い切れません。

情動にはいろいろな要素が関わっているため、一つの説だけで説明するのは難しいのです。

心理学では、複数の説を組み合わせながら、私たちのこころの不思議を解き明かそうとしています。

情動の2要因説|体の反応+心の解釈で感情が決まる!

シャクターとシンガーの実験

情動についてさらに深く考えたのが、シャクターとシンガーという二人の研究者です。

彼らは「情動が生まれるには、体の反応(生理的喚起)だけじゃなくて、それをどう解釈(認知的解釈)するかが必要だ」と考えました。

彼らの有名な実験では、参加者にビタミン剤と説明して実は興奮作用のあるアドレナリンを注射しました。

そして、怒っている役者(サクラ)と一緒に部屋に入れると、特に説明を受けていなかった人たちは、自分の興奮を「怒り」として感じました。

逆に、「これは薬のせいだよ」と説明されていた人たちは、怒りを感じなかったのです!

つまり、「体が反応しているだけ」では感情は生まれず、どう解釈するかが情動体験に大きく関わっているとわかったのです。

帰属錯誤ってなに?

ここから派生して出てきた考え方が「帰属錯誤(きぞくさくご)」です。

これは、「自分の体の反応を間違った理由に結びつけてしまうこと」を指します。

たとえば、有名な「吊り橋効果」では、高い吊り橋を渡ったドキドキを、橋じゃなくて隣にいた異性へのドキドキだと勘違いしてしまうことが知られています。

ほかにも、親に交際を反対されると恋心が燃え上がる「ロミオとジュリエット効果」も、帰属錯誤の一例です。

実生活へのヒント

この理論を知っていると、日常の「なぜ今こんなにドキドキしてるんだろう?」という場面で冷静に考えられるようになります。

ドキドキ=必ずしも「恋」や「怒り」とは限らないのです!

自分の体のサインをよく観察して、冷静に状況を読み取ることが、感情との上手な付き合い方につながります。

まとめ|情動のしくみを知ると、もっと自分を理解できる

情動が生まれるしくみには、いろんな考え方があることがわかりましたね。

体が先か心が先か、同時か──。どの説にも一理あり、情動は単純に説明できないほど奥深いものです。

でも、こうした理論を知ることで、自分の感情に振り回されず、少し立ち止まって考えられるようになります。

次にイライラしたり、ドキドキしたりしたときは、「あ、今体が反応してるな」「これは何のせいかな?」と一歩引いてみると、気持ちがぐっと楽になりますよ。

自分の心を知ることは、自分自身をもっと大切にすることにもつながります。

ぜひ、今日から情動のしくみに意識を向けてみてくださいね!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント