「何度もやっているのに、覚えられない!」

こんなふうに感じたことはありませんか?勉強や仕事で覚えなければならないことがたくさんあるけれど、どうしても頭に入らない。気づけば「自分は記憶力が悪いんだ」と落ち込んでしまうこともありますよね。でも、実はそれはあなたの記憶力が問題なのではなく、覚え方のコツを知らないだけかもしれません。ここでは、記憶を深く理解し、覚えるための方法をやさしく紹介します。覚えたことをしっかりと記憶に残すためのコツや、忘れにくくするための工夫もあわせてお伝えします。これからの勉強や仕事に役立つ記憶術を身につけましょう!

今回の参考書籍

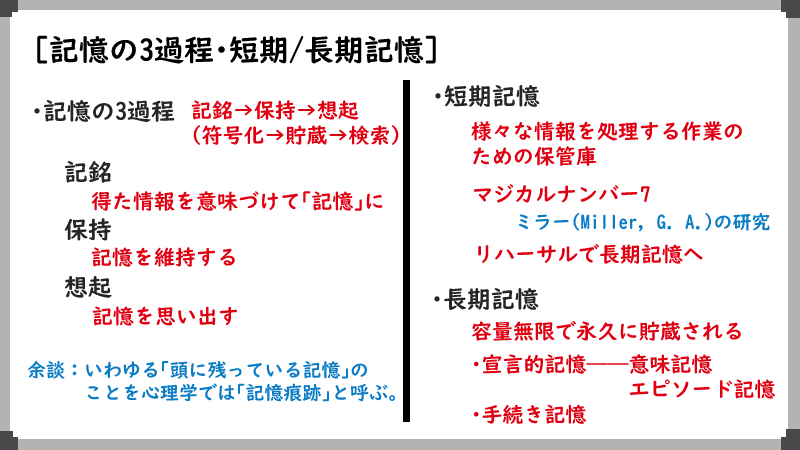

記憶は3つのステップで動く

①覚える(記銘:きめい)

新しい情報を覚える最初のステップは、情報をしっかりと頭に入れることです。これを心理学では「記銘(きめい)」と呼びます。しかし、ただ漠然と見るだけでは、情報はなかなか頭に残りません。覚えるためには 意味づけがとても大切です。たとえば、「3141592」と並べられた数字を見たとき、意味を感じずただの数字の羅列だとすぐに忘れてしまいます。

でも、これを「円周率の最初の7ケタ」と覚えるとどうでしょう?数字が単なる記号ではなく、具体的な意味を持つ情報に変わり、ぐっと覚えやすくなります。このように、情報をただ受け入れるのではなく、自分なりに意味づけすることで、記憶は強くなります。

②しまう(保持)

情報が「覚えた」と思っても、それがすぐに消えてしまっては意味がありません。情報が定着するには、次に「保持」というプロセスが必要です。覚えたことを一時的な「短期記憶」から、もっと長く使える「長期記憶」へと移し変える必要があるんです。

短期記憶は、覚えたことがすぐに消えてしまいやすい、いわば「一時的なメモ帳」のようなものです。このメモ帳から、必要な情報を長期的に保存するためには、時間をかけて繰り返し復習したり、意味づけをしたりすることが重要です。実際、声に出して読むことで、頭に定着しやすくなります。また、絵を描いてみたり、ストーリーにしてみたりすることで、情報を深く覚えることができます。

③思い出す(想起)

情報を覚えた後には、いざというときにその情報を取り出す「思い出す」ステップが待っています。これを心理学では「想起(そうき)」と呼びます。たとえば、試験のときに問題を見て「うーん、なんとなく知っているけど思い出せない」と悩むことがあるかもしれません。

そのようなとき、情報を思い出しやすくするためには、覚えるときに視覚や聴覚、感情といったいろんなヒントをつけておくことが大切です。たとえば、覚えた単語に色をつけて視覚的に覚えるとか、気持ちと一緒に覚えると、思い出しやすくなります。「あの時の気持ち」を思い出すことで、記憶がよみがえることがあるんです。

短期記憶を知る|限られた容量を最大限に活かす

短期記憶の定員は7つ前後

短期記憶には、容量に限りがあります。具体的には、いっぺんに持てる情報は約7つ前後だと言われています。これを「マジカルナンバー7」と呼びます。たとえば、電話番号や郵便番号が3つの数字に分けて覚えることが多いのは、こうした限界に対応するためです。

情報を一度に多く覚えようとしても、脳はすぐに処理しきれません。そのため、情報を適切に「かたまり(チャンク)」にして覚えることがポイントです。数字を「090-1234-5678」と区切って覚えるのも、実はこの「チャンク化」が活用された例です。

リハーサルで長期記憶の箱へ

短期記憶から長期記憶へ情報を移すためには、リハーサル(反復練習)が有効です。短期記憶に入れた情報を何度も繰り返し声に出して読んだり、書き出したりすることで、情報は長期記憶に転送されます。この過程を「リハーサル」と言います。

また、何度も繰り返すだけではなく、情報に関連する絵を描いてみたり、他の情報と組み合わせたりすることで、さらに深い記憶として定着させることができます。記憶の定着には、何度も復習することが不可欠です。

長期記憶の2つのタイプ|「言葉で覚える記憶」と「体で覚える記憶」

言葉で説明できる「宣言的記憶」

長期記憶には2つのタイプがあります。そのうちのひとつ「宣言的記憶」とは、「言葉で説明できる記憶」のことです。たとえば、教科書で学んだ内容や、歴史の出来事、英単語などがこれにあたります。

宣言的記憶はさらに「エピソード記憶」と「意味記憶」の2つに分かれます。エピソード記憶は、自分の体験に関する記憶(修学旅行で行った場所や食べた料理など)です。意味記憶は、事実や知識に関する記憶(東京タワーの高さや有名な数学の公式など)です。

体が覚える「手続き記憶」

もう一つの「手続き記憶」とは、「日常生活の中で体が覚える記憶」のことです。たとえば、自転車の乗り方や、ピアノの弾き方などは手続き記憶にあたります。これらは言葉で説明するのが難しいですが、一度覚えると忘れにくいのが特徴です。

手続き記憶は、繰り返し練習を重ねることで身につくものです。自転車に乗れるようになったら、あとはほとんど忘れることなく乗れますよね。こうした「体で覚える」記憶は、言葉や理屈で覚えるものよりも、長期的にしっかりと残ります。

まとめ|今日からできる“記憶”のコツ

覚えるための基本は、次の3つのコツです。

- 意味を付ける:覚えるべき情報に、自分なりの意味をつける。語呂合わせやストーリーで工夫すると覚えやすくなる。

- かたまりにする:情報を小さなかたまりにして覚える。長い数字や複雑な情報を、短いブロックに分けると覚えやすくなる。

- 何度かくり返す:繰り返し復習することで、記憶が長期メモに定着する。声に出して読む、ノートに書くなどして、情報を何度も再確認しよう。

「どこかで聞いたことあるよ!」ということばかりかもしれませんが、記憶の仕組みを理解して実践することで、もっと「覚える力」がアップするはずです。最初は少し面倒かもしれませんが、ぜひ毎日の勉強や仕事に役立ててください。覚えることを楽しみながら、少しずつ実践していきましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント