「臨床心理士」や「公認心理師」と聞くと、なんとなく「カウンセリングをする人」というイメージを持つ方が多いかもしれません。でも、実はそのお仕事はとても幅広く、私たちの生活や社会に密接につながっています。

この記事では、臨床心理士と公認心理師という2つの「こころの専門家」がどんな役割を果たしているのかを、初心者にもわかりやすく紹介していきます。普段の暮らしの中で心理支援がどう活かされているのかが見えてくると、「心理の仕事」がぐっと身近に感じられるはずです。

今回の参考書籍・サイト

心理士(師)の基本を知ろう|臨床心理士と公認心理師の違いとは?

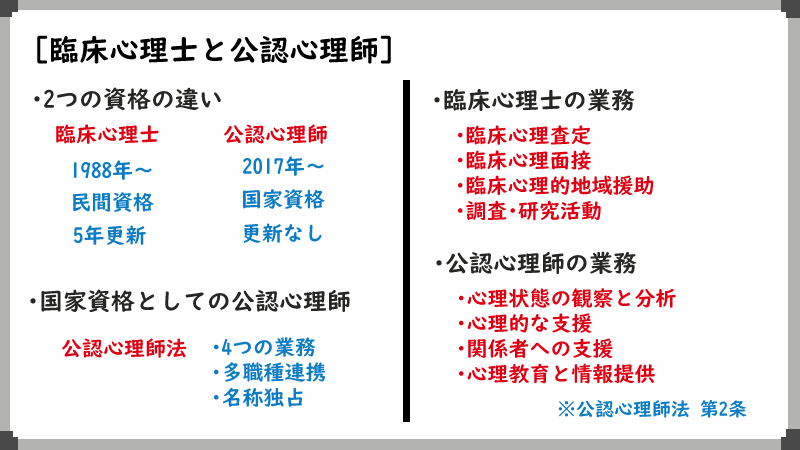

2つの資格のちがい

臨床心理士と公認心理師は、どちらも「心理に関する専門職」ですが、成り立ちや資格制度に違いがあります。

臨床心理士は、1988年から始まった民間資格で、日本臨床心理士資格認定協会が認定しています。

一方、公認心理師は2017年から始まった国家資格で、公的な場面での活動を意識して作られた比較的新しい資格です。

活動のフィールドは?

どちらの資格を持つ人も、学校や病院、企業、福祉施設など幅広い場で働いています。

大きな違いは「資格の背景」だけでなく、「法律で定められた業務内容」にもあります。この違いを意識しながら、それぞれの役割を具体的に見ていきましょう。

臨床心理士の4つの役割|「こころ」を深く理解し、支える仕事

心の状態を見立てる|臨床心理査定

臨床心理士はまず、相談に来た人の「こころの状態」を理解するために、臨床心理査定(アセスメント)を行います。「診断」ではなく、「査定」を用いているのは、相手の立場に立って特徴を見立てることに重きを置いていることを意味します。

心理テストや面接を通じて、その人の感じ方や考え方の特徴、困りごとの背景を探っていきます。どんな支援が必要かを考える土台となり、医師や学校など他の専門家と協力する時にも役立ちます。

対話を通じて支える|臨床心理面接

臨床心理面接は、臨床心理士と相談者がじっくり話し合い、信頼関係をつくる時間です。ただ話を聞くだけでなく、安心して気持ちを話せる関係を育むことが大切です。

その人の悩みに合った方法(例:クライエント中心療法、認知療法、芸術療法など)を使いながら、心の回復を目指します。臨床心理面接は、臨床心理士のもっとも基本で中心的な仕事といえます。

地域のこころを守る|臨床心理的地域援助

臨床心理士は個人だけでなく、地域全体のこころの健康を守る活動も行います。これが臨床心理的地域援助です。

たとえば、学校での相談活動、職場のメンタルヘルス支援、災害後の心のケアなどがあります。人々が安心して過ごせる環境づくりのために、心理的なアドバイスや情報提供を行うのも大切な役割です。

専門性を深め続ける|調査・研究活動

臨床心理士は、支援の技術や知識を確かなものにするため、調査や研究も行います。たとえば、心理療法の効果を調べたり、心理検査を改良したりします。

特に「事例研究」と呼ばれる、実際の支援経験から学ぶ研究は重要です。日々の実践と研究を重ねることで、臨床心理士は専門性を磨き続けているのです。

公認心理師の4業務|法律に定められた“支援のかたち”

公認心理師は、国家資格をもつ心理の専門職として法律に基づいた役割が定められています。

その内容は、公認心理師法第二条に次のように記されています。

第二条

この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

ここから、公認心理師の4つの基本的な仕事が見えてきます。それぞれ、やさしく解説していきます。

1. 心のようすを見守る|心理状態の観察と分析

まず、公認心理師は相談者の気持ちや心の動きを丁寧に観察し、どのような支援が必要かを考えます。

「臨床心理査定」と同様に、心理テストや面接を通して、表情やしぐさ、反応などから心の状態を読み取り、その人の背景もふまえた理解を目指します。

2. その人を支える|心理的な支援

心のようすをもとに、不安やストレスへの対処を一緒に考えたり、心が楽になるような関わりを行います。

必要に応じて、さまざまな心理療法の考え方も活用されます。本人に寄り添った支援が大切です。

3. 周囲の人にも支援を|関係者への支援

相談に来た人を支えている家族や先生、職場の人なども、公認心理師の支援の対象です。

どう接したらよいか、何に気をつけるべきかを一緒に考えることで、まわりの人と協力して支える環境を整えます。

4. 心の知識を届ける|心理教育と情報提供

公認心理師には、社会全体に向けて心の健康に関する知識を広めるという役割もあります。たとえば、ストレスとの付き合い方やメンタルヘルスの基礎知識を、学校・職場・地域などで伝える活動です。

これは、臨床心理士の「調査・研究活動」とは少し違い、専門的な知識をわかりやすく社会に伝えることが目的です。予防的な支援として、まだ困っていない人にも心の理解を届ける大切な働きです。

国家資格としての公認心理師について

国家資格が必要とされた理由

近年、心の問題がますます注目されるようになり、教育現場では不登校やいじめ、医療現場ではうつ病や不安障害、福祉や司法の分野では虐待や犯罪被害など、さまざまな場面で心理的支援の必要性が高まってきました。

このような流れの中で、「心の専門家」を国家資格として制度化する必要があると考えられ、2017年に公認心理師法が施行されました。これにより、公的な場で心理支援を行うための共通の資格として「公認心理師」が誕生したのです。

臨床心理士との違いとは?

「臨床心理士」と「公認心理師」はどちらも心理支援を行う専門職ですが、いくつかの違いがあります。

臨床心理士は、日本臨床心理士資格認定協会という民間団体が認定する資格で、長年、心理職の代表的な資格として活用されてきました。一方で、公認心理師は国家資格であり、法律に基づいた職務範囲と義務が定められている点が大きな特徴です。

また、臨床心理士は主に「心理療法」に強みをもちますが、公認心理師はそれに加え、医療・福祉・教育・司法・産業などの分野での「チーム支援」や「多職種連携」も重視されているという違いがあります。

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

名称独占とは|「名乗る」には資格が必要

公認心理師は「名称独占」の資格です。これは、『公認心理師』という名前を名乗って仕事をするには、国家資格を持っている必要があるということを意味します。つまり、資格を持っていない人が「公認心理師です」と名乗ることはできません。

一方で、これは「業務独占」ではありません。たとえば、カウンセリングや心理支援の仕事そのものは、資格がなくても行うことが可能です。違いを簡単に言えば、「仕事をしていいかどうか」ではなく、「その名前で名乗っていいかどうか」に関わる制度です。

このように、公認心理師という資格は、社会的な信頼性の裏づけとして機能しています。「公認心理師」と名乗っている人は、きちんとした知識と技術を国に認められている心理の専門家だという証明になるのです。

まとめ|心理のしごとをもっと身近に

臨床心理士も公認心理師も、「こころ」に関する専門性を生かして、多方面で人々の生活を支えています。

違いはあっても、どちらも「相手のこころを理解し、よりよい方向に導くこと」が中心にあります。

ふだんの生活で不安を感じたり、誰かのこころの状態が気になったときに、こうした専門家がいることを思い出してみてください。

この記事をきっかけに、心理支援の存在がもっと身近に感じられ、「相談してもいいんだ」と思える人がひとりでも増えることを願っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=20879236&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1662%2F9784866161662_1_16.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント