「ストレス」ってよく聞きますが、具体的に説明しようとするとなかなか難しいですよね。

この記事では、「ストレスとは何か」「ストレスにどう対応すればいいか」を初心者向けにわかりやすく紹介します。

心と体を守るためのサインに気づく、その一歩目としてぜひ最後まで読んでみてください。

今回の参考書籍

ストレスの基本|心と体に起こる反応とは?

ストレスとは「心身の緊張状態」

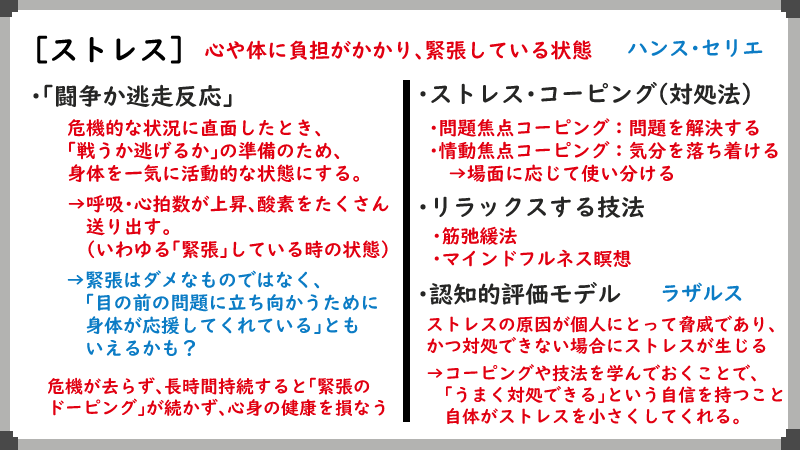

ストレスとは、心や体に負担がかかり、緊張している状態のことです。たとえば、試験前や人前で話すときにドキドキするのもストレス反応のひとつ。また、試験や発表などのように、ストレスの原因となるものをストレッサーといいます。

ストレスの概念はもとは物理学のものでしたが、生理学者ハンス・セリエが生理学・心理学に応用しました。セリエによると、適度なストレスは私たちが困難に立ち向かう力を高めますが、緊張が長引くと心身に悪影響が出るとされています。

「闘争か逃走反応」ってなに?

危機的な状況に直面すると、私たちの体は「戦うか逃げるか」の準備をします。呼吸や心拍数が上がり、全身に酸素を送り込むことで、一気に活動的な状態になるのです。これが「闘争か逃走反応」です。

つまり、日常的な場面でもよくある「緊張している状態」を引き起こす反応なのですが、これは悪いことではなく、目の前の問題に立ち向かうために身体が応援してくれているのだと考えることもできますね。

危機が去れば心身をリラックスする状態に移行しますが、危機が去らず、長時間この状態が持続するとストレス状態となり、心身の健康を損なう可能性が生まれます。

ストレスが続くとどうなる?

ストレスに対する体の反応として、ストレスの種類に問わず共通しておこるものを「汎適応症候群」と呼び、警告反応期・抵抗期・疲労期という3段階に分けて説明されています。特に疲労期になると、心も体もボロボロになりやすいので注意が必要です。

ストレスが長く続き「疲労期」に入ると、胃潰瘍や不眠といった「心身症」が現れることがあります。さらに緊張に耐えきれなくなると、怒りが爆発したり、急に無気力になったりと、自分をコントロールできなくなる危険性も生じてきます。

ストレスと上手に付き合う方法|対処法を知ろう

ストレスをどう評価するかがカギ

心理学者ラザルスは、ストレスは「出来事そのもの」ではなく「それをどう受け止めるか」で決まると考えました。これを「認知的評価モデル」といい、出来事をうまく捉え直せばストレスを減らせることがわかっています。

たとえば、同じテストでも「なんとかなる!」と思う人と、「絶対無理だ…」と思う人では、感じるストレスの強さが違います。

ストレスコーピングってなに?

ストレスへの対処法を「ストレスコーピング」と呼びます。コーピングには大きく2種類あります。

- 問題焦点型コーピング:問題そのものを解決しようとする方法(例:試験勉強を計画的に進める)

- 情緒焦点型コーピング:気分を落ち着けようとする方法(例:友達と話してリフレッシュする)

認知的評価モデルで考えると、直面したストレッサーに対して「コーピングをうまく使うことができる」と考えられれば、生じるストレスは小さくなります。

ストレスコーピングの具体例|どちらを使えばいいの?

【例1】試験前で不安なとき

場面

来週に大事なテストがあり、勉強が全然進んでいなくて焦っている。

効果的なコーピング → 【問題焦点型コーピング】

理由

この場合、問題(=勉強不足)に直接働きかけることが重要です。

たとえば「今日から毎日1時間勉強する」と具体的な計画を立てて、勉強を進めることで不安を減らすことができます。

不安な気持ちだけを落ち着かせても、テストの準備ができていなければまた不安になってしまうため、問題そのものを解決する方が効果的なのです。

【例2】親友とケンカして落ち込んだとき

場面

親友とけんかしてしまい、今は怒りや悲しみでいっぱいになっている。

効果的なコーピング → 【情緒焦点型コーピング】

理由

このときは、すぐに問題を解決しようとするよりも、まず自分の気持ちを落ち着けることが大切です。

たとえば、信頼できる他の友達に話を聞いてもらったり、好きな音楽を聴いたりして、心をリラックスさせましょう。

感情が落ち着けば、冷静に相手と話し合ったり、謝ったりするための準備ができるようになります。

つまり、先に気持ちを整えることが効果的なのです。

判断のポイント

- 目の前の問題をすぐに解決できるなら、問題焦点型コーピングを選ぼう!

- 気持ちが混乱しているときは、まず情緒焦点型コーピングで心を落ち着けよう!

どちらが正しいというわけではなく、状況に合わせて使い分けることが大事です。

上に書いたポイントはざっくりと一言でまとめた判断基準です。自分に合った判断基準を見つけ、自分に必要なコーピングを選べるようになると、ストレスともっとうまく付き合えるようになりますよ!

リラックスする技術を訓練する

最近では、「マインドフルネス瞑想」という方法も注目されています。

これは、呼吸や体の感覚に意識を向けて、「今この瞬間」に集中するトレーニングです。

たとえば、椅子に座ったまま、静かに呼吸を感じるだけでもOK。呼吸が速くなったり、心がザワザワしたりしても、ただ「そんな反応が起こっているんだな」と受け止めるだけにして、また意識を呼吸に戻します。

マインドフルネス瞑想は、ストレスを減らすだけでなく、不安やイライラに振り回されにくくなる効果があると言われています。

また、特別な道具もいらないので、学校の休み時間や家でのリラックスタイムにも取り入れやすいのが魅力です。

ただし、これも「絶対にがんばって成功させよう!」と気負いすぎるとかえってストレスになってしまうことがあります。

「まず3分できれば大成功」「うまくできなくてもいいや」というくらいの気楽な気持ちで取り組むことが大切です。

まとめ|ストレスとうまく付き合うコツ

ストレスは誰にでも起こる自然な反応です。適度な緊張は私たちを成長させますが、無理をし続けると心や体に悪影響を及ぼしてしまいます。

この記事では、ストレスのメカニズムや対処法について基本から紹介しました。まずは自分の状態を知り、無理をせず、必要に応じて休むことが何よりも大切です。

ちょっとしたストレスサインに気づき、自分に合ったコーピングを試してみましょう。心地よく生きるための小さな工夫が、きっとあなた自身を支えてくれます!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント