前回の記事では、フロイトによる精神分析学の基本理論をご紹介しました。

「無意識の存在」や「心の構造」、「抑圧された欲望が私たちの行動にどう影響するのか」など、臨床心理学の出発点ともいえる重要な考え方を学びました。今回の記事では、フロイトと一時は師弟関係にありながら、独自の道を切り拓いた心理学者カール・グスタフ・ユングに焦点を当てます。

フロイト理論との違いをおさらいしながら、ユングが描いた「こころの深層」の旅を一緒にたどってみましょう。

今回の参考書籍

ユング心理学のはじまり|なぜフロイトと別れたのか?

ユングとフロイト、運命的な出会い

20世紀初頭、精神医学の世界に現れた2人。ウィーンのフロイトと、スイスのユング。出会ったその日、ふたりはなんと6時間以上も語り合ったといいます。

当時、ユングはチューリッヒのブルクヘルツリ精神病院で革新的な治療を行っており、フロイトにとっては「理論を継ぐ有力な後継者」と目されていました。フロイト自身もユングのことを「精神分析運動の王子」と呼ぶほど信頼していたのです。

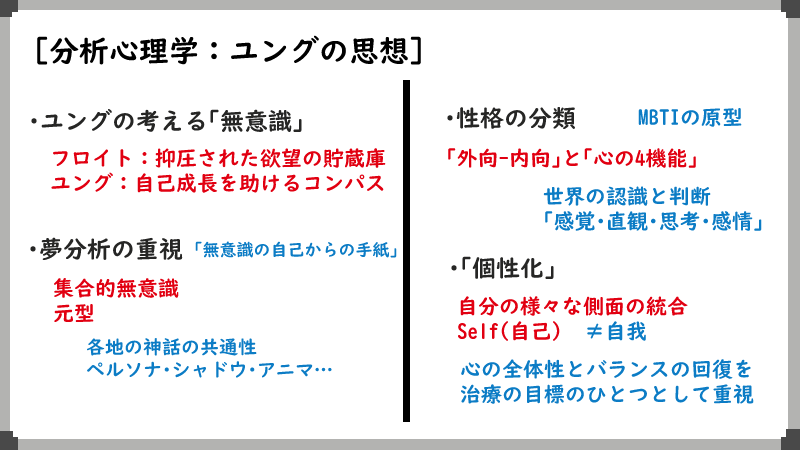

無意識に対する決定的な違い

しかし、理論が深まるにつれ、2人の間には無意識に対する考え方の違いが浮き彫りになっていきます。フロイトにとって無意識とは、抑圧された性衝動や攻撃性の貯蔵庫。神経症や夢の内容も、すべて性的衝動の変形だと解釈されました。

ユングは、そうしたフロイトの考えに疑問を抱きます。とくに、「無意識とはそれほど単純なものなのか?」という直観が、ユングを独自の道へと導いていきました。

集合的無意識と元型|私たちは皆、神話を生きている

無意識は個人だけのものではない

ユングが最も革新的だったのは、「無意識には個人だけでなく人類共通の層がある」と提唱したことです。これが「集合的無意識(Collective Unconscious)」という概念です。

これは、文化や時代を超えて私たちに共通する「こころの型」のようなもので、世界各地で古代から続く神話や宗教、夢の中にもその痕跡が見られます。

元型(アーキタイプ)という普遍のパターン

集合的無意識には、以下のような「元型(アーキタイプ)」があるとされます:

- ペルソナ(仮面):社会の中で私たちが見せている「表の顔」

- シャドウ(影):自分の中にある「認めたくない側面」や「抑圧された感情」

- アニマ/アニムス:心の中にある“内なる異性”のイメージ(男性内の女性性、女性内の男性性)

- 英雄:人生の困難に挑む自己の象徴

- 老賢者、グレートマザー:知恵や包容力の象徴的存在

これらの元型は、夢の中に登場する人物やモチーフ、または物語に描かれるキャラクターとして表れます。

世界中の神話や物語に共通する構造

『英雄の旅』のような物語構造が、なぜ世界中に存在するのか?

それは人間の無意識が共通の心理的構造をもとにしているからだ――ユングはそのように考えました。

補足:このあたりの話は、ジョーゼフ・キャンベルの『千の顔を持つ英雄』や、映画『スター・ウォーズ』などにも影響を与えています。

タイプ論で読み解く“こころのかたち”

心のエネルギーはどこへ向かう?

ユングは、人の心の動きには「外向」と「内向」という2つの方向性があると考えました。外向型は外の世界にエネルギーが向かい、人や物事と積極的に関わるタイプ。内向型は内なる世界にエネルギーが向かい、自分自身の感覚や思考を大切にします。

これは「どちらが良い・悪い」という話ではなく、それぞれに強みと弱みがあるということ。そして、多くの人はどちらかに偏りつつも、両方の面を持っているとされます。

情報を処理する4つの心理機能

ユングはさらに、「人は世界を認識し、判断するときに4つの機能を使っている」と述べました。

- 感覚(Sensation):今ここで感じ取る、五感による現実重視

- 直観(Intuition):ひらめきや未来への可能性を捉える

- 思考(Thinking):論理や理屈で物事を整理・判断する

- 感情(Feeling):価値や好悪で物事を評価する

これらのうち、1つが「主機能」としてもっともよく使われ、対極にある1つが「劣等機能」として無意識に抑圧されがちになります。

余談:MBTI(16タイプ性格診断)はこのユングのタイプ論をもとに開発されました。診断結果に出てくる「INFJ」や「ESTP」などの表記は、まさにこの理論の応用なのです。

夢分析と象徴|無意識との対話

夢は“こころからのメッセージ”

ユングは夢を「無意識の自己からの手紙」と捉えました。夢はしばしば意味不明な映像の連続のように思えますが、その中には象徴(シンボル)としての深い意味が込められています。

夢の象徴を読む

たとえば、夢の中で誰かに追われる場面。それは「自分の中の抑圧された感情(シャドウ)」が、自我に接触しようとしているサインかもしれません。

ユングの分析心理学では、「象徴を一義的に決めつけず、個人の文脈でじっくり解釈すること」が大切とされます。

個性化とSelf|“ほんとうの自分”を生きるとは

「個性化」とは何か?

ユングが生涯かけて語ったテーマ、それが「個性化(Individuation)」です。これは、自分の中にある様々な側面――自我、シャドウ、アニマ、無意識――と向き合いながら、統合していくこころの成熟のプロセスです。

自分の影と向き合うことの大切さ

「自分の嫌いな部分」「見ないふりをしてきた側面(シャドウ)」とも向き合う必要があります。とても勇気がいることですが、ここを乗り越えてこそ、より自由で自然な自分になれるのです。

Self(自己)とは“こころの中心”

ユングは、最終的な統合の象徴として「Self(自己)」という概念を提唱しました。これは単なる“自我”とは少し違います。

自我は、たとえば「私はこういう人間だ」と認識している、自分の一部。でも、Selfはそのもっと深いところにある「自分全体の中心」のような存在。全体としての自分の中心核です。

ユングにとってSelfとは、意識と無意識のすべてを含んだ、“全体としての自分”のこと。

たとえるなら、自我が海に浮かぶ小さな島なら、Selfはその海全体――見えている部分も、見えていない深海も含めた「こころの全体像」と言えるかもしれません。

ユングは、私たちが人生の中でさまざまな経験を通して、シャドウ(影)やアニマ・アニムスといった無意識の側面に出会い、それを受け入れていく過程を「個性化(individuation)」と呼びました。

そしてこのプロセスの最終目的こそが、Self=真の自己との出会いだと考えたのです。

まとめ|ユング心理学が教えてくれること

心は“成長する森”のようなもの

ユング心理学は、「心を病んだ状態から治す」だけでなく、「人生全体を通して、成長し続ける心を育む」という視点を持っています。

自分を理解することは癒しであり探究

夢、性格傾向、象徴、無意識との対話…。これらはすべて、「自分という存在をより深く知る」ためのツールです。そして、それが他者理解にもつながるというのがユングの考えでした。

こころの旅を、あなたらしく

ユング心理学に「正解」はありません。一人ひとりが、自分のリズムで、自分なりの方法で無意識と向き合うことが大切です。ユングの知恵が、その旅路の小さな灯りになれば嬉しいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=16421439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0034%2F9784641220034.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント