たとえば、「ストレスがどれくらいあるか」を知るためにアンケートに答えたり、「自分のパーソナリティ」を調べるために質問紙を使ったりすることがありますよね。心理学では、こうした方法で“こころの状態”を数値やデータでとらえることがよくあります。

でも、その結果が本当に正しくて、毎回ぶれずに測れていると言えるのでしょうか?

そんなときに大切になるのが「信頼性」と「妥当性」という考え方です。この記事では、心理学の基本として知っておきたいこの2つの違いを、できるだけわかりやすく紹介します。

今回の参考書籍

「信頼できる」ってどういうこと?~信頼性の基本~

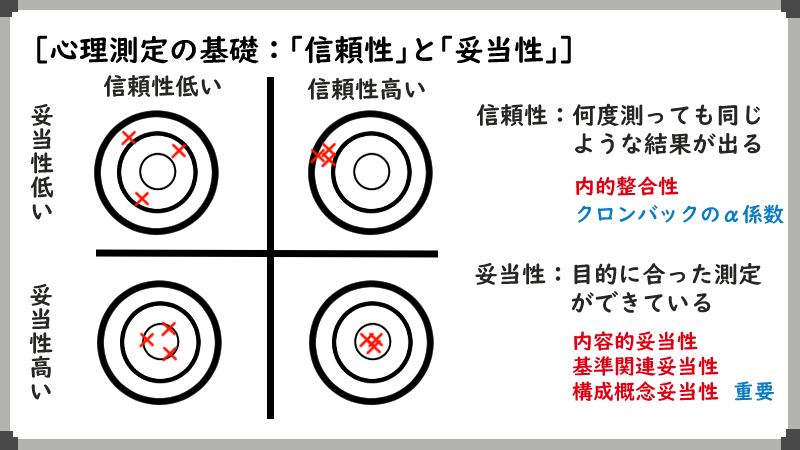

信頼性とは「ぶれにくさ」

心理検査を作るときに大切なのが「信頼性」。これは、何度測っても同じような結果が出る“ぶれにくさ”のことです。たとえば、体重計が毎回違う数字を出したら信用できませんよね?心理検査でもそれと同じです。

代表的なチェック方法:3つのテスト方法

信頼性を確かめる方法としては、以下のようなものがあります。

- 再テスト法:同じ人に2回テストして、結果が似ていればOK。→ 時間がかかるのがネック。

- 平行テスト法:内容が似た2つのテストを用意して比べる方法。→ テストを作るのが大変。

- 折半法:1つのテストを2つに分けて比べる方法。→ 分け方にコツがいる。

今主流なのは「内的整合性」

最近の研究では、内的整合性(ないてきせいごうせい)という考え方が重視されています。これは、テスト内の質問がちゃんと「同じものを測っているか?」を見る方法です。

その代表的な指標がクロンバックのα係数(アルファけいすう)です。

この数値は0~1の範囲をとり、 0.7~0.8以上なら「信頼性が高い」と言われています。

本当に測りたいことが測れている?~妥当性の視点~

妥当性とは「ちゃんと目的を測れているか」

信頼性が「ぶれにくさ」だとすれば、妥当性は「目的に合った測定ができているか」です。たとえば「ストレス度」を測るテストなのに、「集中力」の傾向ばかり測っていたら、それは妥当ではありません。

妥当性の3つのタイプ

妥当性には、見る角度によっていくつかの種類があります:

- 内容的妥当性:測るべき内容がちゃんと網羅されているか。

- 基準関連妥当性:外の基準(たとえば既存のストレス尺度)とちゃんと関係があるか。

- 構成概念妥当性:本当にその心理的な構成(たとえば自己肯定感)を捉えているか。

最近注目されている「構成概念妥当性」

近年では、これらすべての妥当性をひっくるめて、構成概念妥当性が最も重要という考え方が主流になっています。とはいえ、これをきちんと確かめるのはとても難しく、だからこそ丁寧な研究や検証が求められます。

まとめ|「信頼性」と「妥当性」は心を測る土台

「信頼性」と「妥当性」は、心理学においてデータの“正しさ”や“意味の深さ”を支える大切な土台です。信頼性は「どれだけブレなく安定しているか」、妥当性は「本当に知りたいことを正しく測れているか」という視点でした。

私たちが目にする心理に関する研究結果や、質問紙で得られた数値も、これらの考え方をもとに慎重に検討されています。つまり、信頼性と妥当性を理解することは、心理学の知識を「うのみにしない力」や「より深く考える力」につながります。

最初は少しとっつきにくい言葉かもしれませんが、実は心理学のすみずみに関わる基本でもあります。これから心理学を学ぶうえで、ぜひ知っておきたい大事なキーワードとして、頭の片隅に置いておいてくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント