うまく話せない、相手の言っていることが理解できない…そんな「言葉の壁」が、突然目の前に現れたら?

この記事では、脳の損傷によって起こる「失語症」について、やさしく解説します。言語の発達の遅れやストレスによる声の不調とはどう違うのか、失語症にはどんな種類があるのか、そして日常生活の中でできる工夫についても紹介します。

はじめて知る方にもわかりやすく、身近に感じられるような内容になっています。言葉と心のつながりを、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

今回の参考書籍

失語症ってなに?|「言葉の中枢」に起きたトラブル

話せないのは「心のせい」じゃない

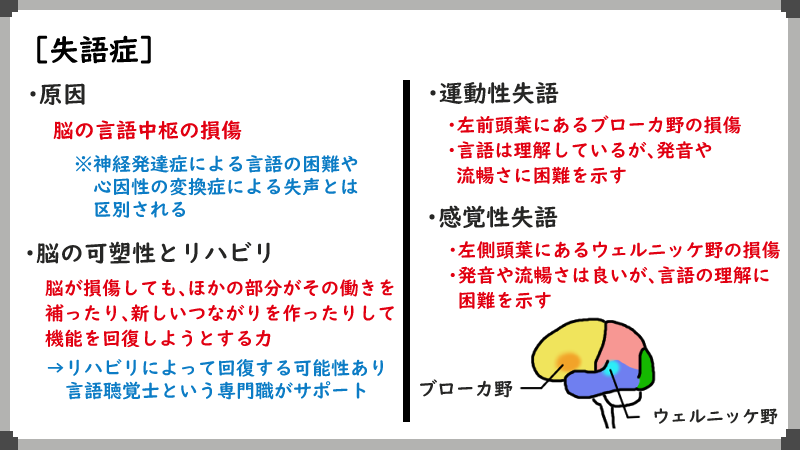

失語症とは、事故や病気などで脳が傷つくことで、「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言葉の力がうまく使えなくなる状態をいいます。

よくある誤解に、「ストレスで話せなくなったのでは?」というものがありますが、失語症は脳の言語中枢の損傷によって起こる神経学的な症状です。心因性の「失声(変換症による声が出なくなる状態)」や、発達障害による言語の困難とは区別されています。

主な原因は脳卒中や事故

失語症は特に脳卒中(脳の血管障害)によって起こることが多いですが、交通事故や脳腫瘍、感染症でも発症することがあります。

たとえば、「言いたいことが頭にあるのに言葉が出てこない」「人の話がまるで外国語のように聞こえる」といった状態が突然起こるのです。こうした変化は、本人にも家族にも大きな戸惑いをもたらします。

失語症の種類|「話せない」と「理解できない」

運動性失語|ブローカ野の損傷によって起こる

脳の左前頭葉にあるブローカ野が傷つくと、「言葉が出てこない」「話してもたどたどしい」といった症状が出ます。これは運動性失語と呼ばれます。

運動性失語の人は、言葉の意味はちゃんと理解できているのに、うまく口に出せないのが特徴です。言葉を探すのに時間がかかったり、文が短くなってしまったりします。

感覚性失語|ウェルニッケ野の損傷によって起こる

一方、脳の左側頭葉にあるウェルニッケ野が損傷すると、感覚性失語というタイプになります。

こちらは、流暢に話せるのに、話の内容が支離滅裂だったり、相手の話が理解できなかったりします。言葉はスラスラ出てくるのに、意味が通じないという、客観的には気づきにくいタイプかもしれません。

その他の症状|読んだり書いたりにも困難が出ることも

失語症の影響は話すことだけではありません。中には、「文字は読めるけれど内容が理解できない」「文章を1音ずつ読むことができない」といった、読み書きに関わる障害も起こることがあります。

こうした症状には「純粋失読」「表層性読字障害」「押韻性読字障害」など、さらに細かな分類がありますが、いずれも言葉を扱う脳の働きがうまく連携しなくなっているのが背景です。

支えと工夫でつながる|失語症とともに暮らすヒント

脳の「可塑性」|言葉はリハビリで回復することも

失語症は回復する可能性のある障害です。その鍵を握るのが、脳の可塑性(かそせい)という特徴です。

脳の可塑性とは、脳の中の神経ネットワークが損傷を受けても、他の部分がその働きを補ったり、新しいつながりを作ったりして、機能を回復しようとする力のことです。これは子どもだけでなく、大人の脳にも備わっている能力です。

たとえば、話す力をつかさどる場所が傷ついてしまっても、訓練によって別の脳の領域がその役割を一部引き受けることで、少しずつ言葉が戻ってくることがあります。これが、失語症のリハビリが効果をもたらす理由です。

このため、早期にリハビリを始めることや、諦めずに繰り返し練習することがとても大切になります。言語聴覚士という専門職が、一人ひとりの症状や状態に合わせてトレーニングを支えてくれます。

コミュニケーションの工夫が大切

言葉が出なくても、伝えたい気持ちは変わりません。そんなときに役立つのが、絵カードや指差し表、「はい」「いいえ」だけで答えられる質問の工夫などです。

周囲の人が「ゆっくり」「わかりやすく」「待つ」ことを意識するだけでも、本人の安心感や自信につながります。

「できた!」を一緒に喜ぶ

失語症のリハビリには、気持ちのサポートもとても大切です。「今日は自分の名前が言えたね」「指さしで気持ちを伝えられたね」といった、小さな成功を一緒に喜ぶことで、本人のモチベーションも上がります。

言葉の回復には時間がかかることもありますが、焦らず、寄り添いながら支えることが一番の力になります。

まとめ|「伝える力」は言葉だけじゃない

失語症は、脳の損傷によって言葉を使う力がうまく働かなくなる状態です。

「話す」「聞く」「読む」「書く」のどこに困難が出るかは人それぞれで、専門的な診断とサポートが必要です。失語症は心の問題ではなく、脳の言語中枢の損傷が原因です。

でも、言葉が出なくても、伝えたい気持ちはあります。身近な人の理解と工夫、そして専門的なリハビリがあれば、少しずつでも「伝える力」を育てていくことができます。

毎日の生活の中で、相手の気持ちに耳を傾け、言葉以外の表現にも目を向けてみること──それが、誰にとっても大切な「こころのケア」につながっていきます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント