今回の参考書籍

心理学のはじまりとヴントの登場

世界初の心理学実験室の誕生

1879年、ドイツのライプチヒ大学において、ヴィルヘルム・ヴントが世界初の心理学実験室を設立しました。

この出来事は、心理学が哲学や医学の一部から独立し、ひとつの科学としてスタートを切った歴史的な瞬間です。

それまで「こころ」は哲学や宗教の領域にあると考えられていましたが、ヴントはそれを観察し、測定し、実験する対象として扱おうとしました。

心を理解しようとした2つの知の流れ

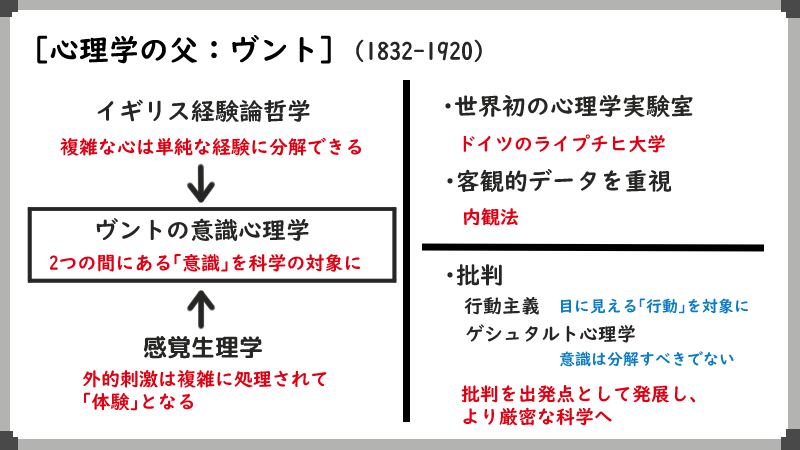

ヴントの心理学が生まれた背景には、当時のヨーロッパを代表するふたつの知の潮流がありました。

ひとつは、イギリス経験論哲学。

ジョン・ロックやデイヴィッド・ヒュームといった思想家たちは、人間の心はもともと白紙であり、経験を積んでいく過程で複雑な精神が形成されると考えました。

彼らは「自分の精神も、慎重に観察し細かく分析していけば、最終的に単純な経験に分解できる」と主張したのです。

もうひとつは、感覚生理学という分野。

これは、外界からの刺激(光や音など)が感覚器官を通じて脳に届いたとき、脳内で複雑な統合処理が行われ、「見る」「聞く」などの主観的な感覚経験が生まれる仕組みを研究するものでした。

この感覚生理学の研究から、感覚器官は外界の刺激を単にそのまま写し取っているのではなく、内的な処理を経て“体験”として構築していることが明らかになりました。。

哲学と生理学の“橋渡し”としての心理学

哲学には客観性に乏しいという側面があり、感覚生理学には「心」の存在を前提としないという側面がありました。

ヴントは、こうした哲学と生理学という異なるアプローチをつなぎ、「単純な経験」と「知覚体験」の間にある、人間の「意識」そのものを科学の対象にしようと試みたのです。

その結果として生まれたのが、心理学という新しい学問でした。

彼は「心」を、ただの思索の対象ではなく、観察し、記録し、理論化できる対象として捉えなおそうとしたのです。

この発想こそが、現代に続く心理学の出発点となりました。

ヴントがつくった“心理学”とは

心を研究するための方法「内観法」

ヴントが心理学の基礎として用いた中心的な方法が、「内観法(ないかんほう)」と呼ばれるものです。

これは、実験的に整えられた環境の中で、自分自身の意識内容を観察し、その体験を言葉で報告するという方法でした。

たとえば、特定の物を見たときに何を感じたか、どのように知覚されたかを詳しく報告させ、それをもとに「心のはたらき」を分析しようとしたのです。

内観法は、ただの主観的な感想ではありませんでした。ヴントは、時間・刺激・環境などの条件をできる限り統一し、再現性のある方法で意識を観察することにこだわりました。

こうすることで、感情や思考といった目に見えない「心の動き」も、ある程度規則性をもった現象として捉えることが可能になると考えたのです。

「心」を客観的にとらえる試み

内観法の特徴的な点は、第三者からの報告を集めて分析できるという点にもありました。

ヴントは、個人の主観的体験であっても、一定の条件下で集められた報告であれば、科学的なデータとして扱えると考えたのです。

この考え方は、当時としては画期的でした。

「心の中」は他人には見えないものですが、方法を工夫すれば観察し、記録し、共有できる──そんな新たな視点を心理学にもたらしたのです。

ヴントの取り組みによって、心の研究が「実験と観察に基づく“科学的探究”」として一歩を踏み出しました。

ヴント以後の心理学とその発展

内観法への疑問と限界

ヴントが導入した内観法は、心理学を「観察と記録に基づいた科学」として成り立たせるための大きな一歩でした。

しかしその後、「本当にそれが“科学的実証”と呼べるのか?」という点で、疑問が呈されるようになります。

内観法では、被験者が自分の意識体験を言葉で報告しますが、その内容は主観的で曖昧なものであることが少なくありません。

同じ刺激に対して異なる報告が出ることや、意識して言語化できない経験があることから、データとしての信頼性や再現性に課題があると指摘されるようになったのです。

新しい心理学の台頭:行動主義とゲシュタルト心理学

こうした批判の中から、20世紀に入って新しい心理学の潮流が登場しました。

ひとつは行動主義です。

行動主義は、ヴントのように「意識」という目に見えない内面を研究対象にする姿勢に強く反発しました。

彼らは、人間の心を科学的に理解するには、客観的に観察できる「行動」だけを対象にすべきだと主張したのです。

もうひとつは、ゲシュタルト心理学です。

こちらは、意識を「単純な要素に分けて理解する」というヴントの考え方に異を唱えました。

彼らは、人間の知覚や意識は全体として意味を持つものであり、分解しても本質は見えてこないと考え、心をより包括的に理解しようとしました。

このように、ヴント以降の心理学は、皮肉にもヴントへの批判を出発点として発展し、より厳密な科学としての枠組みが整えられていくこととなりました。

それでも「心理学の父」と呼ばれる理由

しかしそれでも、ヴントが果たした役割は決して小さくありません。

彼は「心理学」という名の実験室を世界で初めて創設し、心の研究を客観的な方法で行おうとした最初の人物です。

その実験的手法、客観的データ収集へのこだわり、そして「心を科学する」という大胆な発想は、現代心理学の基盤を形づくる重要な一歩でした。

多くの学派がヴントの考えを超えようと挑戦してきたこと自体が、彼の影響力の大きさを物語っています。

そうした意味で、ヴントは今なお「心理学の父」として高く評価され続けているのです。

まとめ:心理学のはじまりをたどって

ヴントは、心を「科学の目」でとらえようとした最初の人物でした。

哲学と生理学をつなぎ、「意識」を観察する内観法を使って、心理学を実験に基づく学問としてスタートさせたのです。

その後、内観法への批判から行動主義やゲシュタルト心理学などが生まれ、心理学はより客観的な方向へと進化していきました。

今日の心理学の土台には、「心とは何か」を問い続けた多くの研究者たちの試行錯誤があります。

その出発点に立っていたヴントの足跡を知ることで、今ある心理学への理解が、少し深まるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=13158841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8907%2F9784326298907_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント