前回の記事では、心理学のはじまりとしてヴントの意識心理学を紹介しました。

心の内側=「意識」を科学的に測ろうとしたヴントのアプローチは、心理学を“こころの学問”としてスタートさせた記念すべき第一歩でした。▶まだ読んでいない方はこちらからどうぞ:

なぜヴントは「心理学の父」と呼ばれるのか?|科学としての心理学の原点とその課題今回は、そんなヴントのアプローチとは真逆の方向から心理学をとらえようとした「行動主義」について紹介します。

「心の中は見えないなら、いっそ見える行動だけを研究しよう!」という考え方から生まれたこの流れは、その後の心理学を大きく変えていきます。

今回の参考書籍

心理学に革命を起こした「行動主義」とは?

観察できる“行動”に注目した心理学

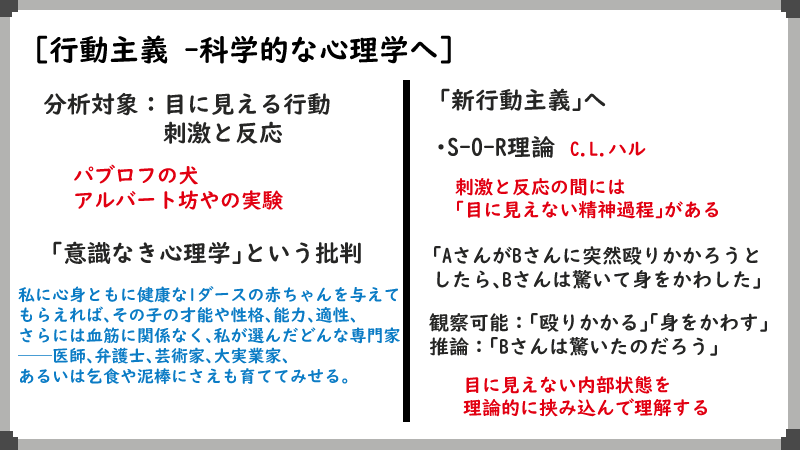

行動主義とは、心の中(意識)ではなく、「目に見える行動」だけを分析対象にした心理学の考え方です。

この立場を築いたのが、アメリカの心理学者ジョン・ワトソン。

彼は、曖昧で測れない“意識”を一切扱わず、刺激(S)と反応(R)の関係だけに注目しました。

このS-R理論を具体的に示した有名な実験として、「パブロフの犬」と「アルバート坊やの実験」があります。

パブロフの犬:行動のヒントは“反射”にあった?

「行動はどう学ばれるのか?」という問いに対し、ヒントをくれたのがロシアの生理学者・パブロフです。

パブロフは犬に餌と同時にベルを鳴らすという試行を何度も繰り返す実験を行いました。すると、やがてベルを鳴らすだけで唾液が出るようになったのです。

この現象は「条件反射(古典的条件づけ)」と呼ばれ、本来なら反応しない刺激(ベル)に対しても反応(唾液)が起きるようになるという学習のしくみを表しています。

パブロフの研究は、ただの生理学的な発見にとどまらず、学習という現象に科学的な土台を与えたとされています。

もともとイギリスの経験論では、「人の心は経験の積み重ねによって形づくられる」と考えられていました。

パブロフの条件反射は、これを生理学的に裏づけるもので、単純な刺激と反射の繰り返しが、やがて複雑な習慣や行動をつくり出すという行動主義の視点につながっていきます。

アルバート坊やの実験:恐怖も“学習”される?

ワトソンの有名な実験に「アルバート坊やの実験」があります。

生後11か月の赤ちゃんアルバートに、白いネズミと大きな音を同時に見せ続けたところ、やがてネズミだけでも泣くようになったのです。

この実験では、もともとアルバートは白いネズミに対して恐怖を感じていませんでした。

しかし、ネズミが現れるたびに大きな金属音を鳴らすという試行を繰り返すことで、「白いネズミ = 怖い音」という結びつきができてしまったのです。

やがてアルバートは、音がなくてもネズミを見ただけで泣くようになり、さらには毛皮のコートや白いウサギなどにも恐怖を示すようになったといわれています。

このことから、恐怖という感情も「条件づけ」によって学習されることが示されました。

人の感情や反応も、生まれつきではなく経験や環境によって後天的に身につくことがあるという、行動主義の考え方を象徴する実験です。

「意識なき心理学」とよばれた理由

私に心身ともに健康な1ダースの赤ちゃんを与えてもらえれば、環境条件を調整し、条件づけを駆使することによって、その子の才能や性格、能力、適性、さらには血筋に関係なく、私が選んだどんな専門家──医師、弁護士、芸術家、大実業家、あるいは乞食や泥棒にさえも育ててみせる。

この有名な言葉は、行動主義の創始者ワトソンの極端な環境主義の立場を象徴しています。彼は「環境の与え方次第で人はどんな行動でも身につけられる」とまで主張しました。

このため、遺伝や心の状態といった“内面”を軽視していると批判されることもあり、行動主義はしばしば「意識なき心理学」とよばれています。

もっとも、上に紹介したワトソンの言葉は、当時まだ新しかった行動主義心理学の考え方を世に広めるための“宣伝文句”として誇張された面もあるといわれています。

行動主義の進化:「新行動主義」へ

S-Rだけじゃ足りない?「O(有機体)」の登場

ワトソンの死後、いくつかの理由で行動主義は衰退しましたが、1930年代以降、「新行動主義」という新たな流れが生まれ、現代の心理学の基盤を作り上げていきます。

その中でもハルは、「刺激と反応の間には“生体の内部状態(Organism)”がある」として、S-O-R理論を提唱しました。

この「O」はワトソンが拒絶した「直接見ることのできない精神過程」であり、「新行動主義」と呼ばれる所以でもあります。

たとえば、「AさんがBさんに突然殴りかかろうとしたら、Bさんは驚いて身をかわした」という場面を想像してください。

このとき観察できるのは「殴りかかる」という刺激と「身をかわした」という反応の2つだけです。

しかし私たちは「Bさんは驚いたから身をかわしたのだろう」と、その間にある“こころの動き”を推測しますよね。

このように、目に見えない内部状態を理論的に挟み込んで理解するのが、S-O-R理論の考え方です。

この理論は、単に「意識」やその構造に注目したヴントの考え方とも異なります。

観察可能な刺激と反応を手がかりに、“心”を科学的に扱えるようにしたという点で、新行動主義は大きな進歩だったといえるでしょう。

言い換えれば、ワトソンが「心理学」から追放した“心”を、新行動主義が取り戻したとも表現できます。

まとめ|“見える行動”から“見えない心”へ

行動主義は、「こころの中」ではなく目に見える“行動”を対象にした心理学です。パブロフの犬やアルバート坊やの実験から、感情や行動も経験によって学習されることが示されました。ワトソンは「環境が人をつくる」と極端な主張をしたため、「意識なき心理学」と批判されることもありました。

その後、「S-O-R理論」のように“心の動き”も考える新しい考え方(新行動主義)が登場します。今回は大まかな流れを紹介しましたが、他にもトールマンやスキナーなど、行動主義を深めた心理学者がいます。心理学は、行動とこころの両方を大切にしながら、今も発展を続けています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=13158841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8907%2F9784326298907_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント