同じ長さの線が違って見えたり、見えないはずの形が見えたり。

これは「錯視(さくし)」といい、私たちの脳が視覚情報を整理し、「形の知覚」をするときの不思議な働きが関係しています。この記事では、「図と地の関係」や「錯視」「主観的輪郭」といった視覚のしくみを、初心者にもわかりやすく解説します。ちょっとした日常の見え方のトリックを学んでみましょう。

今回の参考書籍

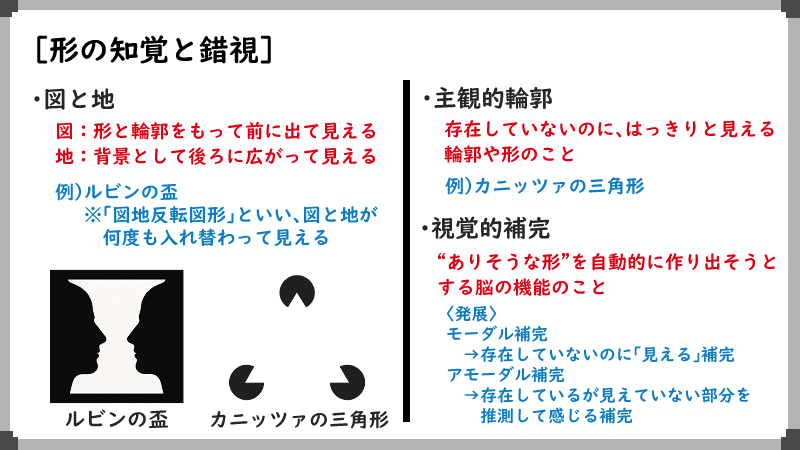

図と地の分かれ目|「見えるもの」と「背景」の切り分け

どこまでが形?どこからが背景?

「形が見える」というのは、実は当たり前ではありません。

たとえば、白い紙に黒いインクで絵が描かれているとき、私たちは黒い部分を“形”として見て、白い部分を“背景”とみなします。

この「前に出て見える部分(図)」と「後ろに下がって見える部分(地)」の切り分けは、ルビンという心理学者が研究しました。

ルビンの盃|同じ絵なのに、2通りに見える?

ルビンの代表的な実験は「ルビンの盃」という図です。白い盃(コップのような形)に見えたかと思えば、黒い部分が2人の顔に見えたりします。

これは「図地反転図形」と呼ばれ、図と地が何度も入れ替わって見える現象を表しています。興味深いのは、「図」として見えている部分しか、私たちははっきりと輪郭を意識できないということです。

見えないはずの“かたち”が見える|心の中で補ってしまう仕組み

カニッツァの三角形|本当はないのに“ある”ように見える

白い背景の上に、3つの黒い「口」のような図形を配置すると、なぜか中央に「白い三角形」が浮かび上がって見えます。これはカニッツァの三角形と呼ばれ、物理的には描かれていない図形が見えるという、とても不思議な錯視です。

主観的輪郭と視覚的補完

この三角形のように「存在していないのに、はっきりと見える線や形」のことを主観的輪郭といいます。

これは、脳が“ありそうな形”を自動的に作り出してしまうために起こる現象で、この機能のことを視覚的補完といいます。

モーダル補完とアモーダル補完

モーダル補完とは、実際には存在しないけれど、“まるで見えている”ように感じる補完のこと。

カニッツァの三角形の例では、図形の線だけでなく、背景と図形の明るさの違いも感じられるように、明るさや質感といった複数の感覚が生じるという特徴があります。

これに対して、何かに隠れていて見えない部分を「こうなってるだろうな」と想像するのがアモーダル補完です。たとえば、机の下に半分隠れたペンがあったとしても、私たちはペンの全体を自然にイメージできますね。これは「見えないけど、あると感じる」補完のしかたです。

錯視が教えてくれること|「見えている世界」がすべてじゃない

よく知られた錯視たち

心理学では、さまざまな「錯視」が研究されてきました。

- ミュラー・リヤー錯視:矢印の向きによって、同じ長さの線が違って見える

- エビングハウス錯視:同じ大きさの円でも、周囲にある円の大きさによって、大きく見えたり小さく見えたりする

- ポンゾ錯視:奥行きを感じさせる線の中では、上にあるものが大きく見える

- ポゲンドルフ錯視:斜めの線が、平行線に遮られるとずれて見える

どれも、私たちの脳が現実とは違う情報処理をしていることを教えてくれます。

なぜ脳は“だまされる”のか?

錯視は「視覚のミス」と思われがちですが、実は脳が一生懸命に「意味のある形にしよう」としてくれている結果なのです。

人間の脳は、ほんの少しの手がかりから全体を推測する力があります。

それは便利な機能でもありますが、ときには思い込みや誤解を生むこともあります。

見えているものを疑ってみよう|視覚のふしぎに気づくヒント

私たちが「見ている」と感じているものは、実は脳がつくり上げたイメージにすぎないこともある──そんなことを、「形の知覚」や「錯視」は教えてくれます。図と地の関係、見えない輪郭が見える現象、そして目の錯覚。どれも、私たちの「ものの見方」に深く関わるテーマです。

日常生活でも、ちょっと視点を変えてみるだけで、「見え方」が変わることがあります。例えば、誰かの言葉や行動が、自分の受け取り方によって大きく変わるように。

視覚のしくみを知ることは、他人とのコミュニケーションや、自分自身を見つめ直すヒントにもつながるかもしれませんね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント