精神分析の全体像を紹介した前回の記事(「精神分析ってなに?|こころの“無意識”を探る旅」)では、無意識の役割や精神分析のアプローチ、さらにはフロイト以降の展開や批判についてもざっくりと触れました。

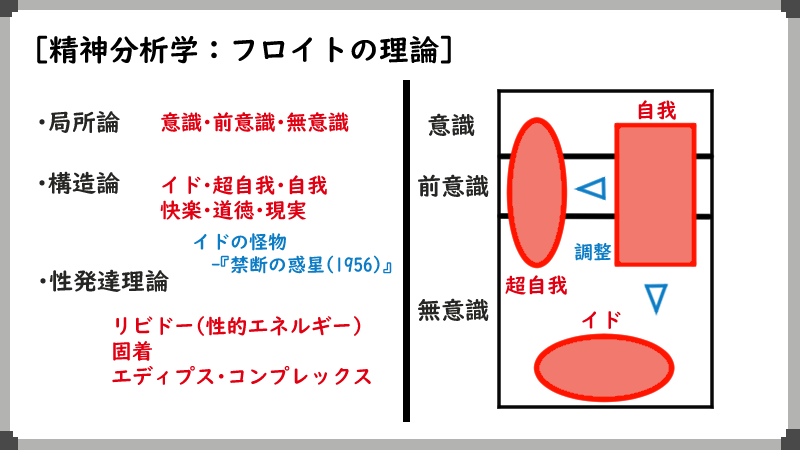

今回はそこから一歩進んで、精神分析の土台を築いた“フロイトの理論”──「局所論」「構造論」「性発達理論」を中心に焦点を当てていきます。

無意識のしくみ、こころの構造、そして性格のルーツ——精神分析の核心にある考え方を、やさしく整理してお届けします。

今回の参考書籍

こころの深層へ ― フロイトの「局所論」

見えている“こころ”はほんの一部だけ

フロイトは、人の精神を「意識・前意識・無意識」の三層構造で捉えました。これは「局所論」と呼ばれ、心理学における“こころの地図”とも言えるモデルです。

- 意識:今この瞬間に感じたり考えたりしている思考や感情。自分で気づくことができ、ある程度コントロールも可能です。

- 前意識:普段は意識されていないけれど、「あの時のことを思い出そう」とすれば思い出せるような、記憶や知識が該当します。

- 無意識:自分ではまったく意識できず、しかもコントロールできない領域。ここに、私たちの欲望、葛藤、トラウマが潜んでいます。

たとえるなら、「意識」は海に浮かんだ氷山の先端、「無意識」は水面下に沈んでいる巨大な塊。人のこころは、見えない部分にこそ、大きなエネルギーが隠されているのです。

トラウマは“閉じ込められたまま”じゃ終わらない

フロイトは特に「無意識」の役割に注目しました。なぜなら、過去の心的外傷(トラウマ)が、無意識に抑圧されることで、本人が気づかないまま行動や感情に影響を与えるからです。

たとえば、幼少期に親から過剰な叱責を受けた経験を無意識に押し込めた人が、大人になって些細な注意にも強く反応してしまう、ということがあります。このように、無意識は表に出ていなくても、こころと行動を密かに動かしている“もう一人の自分”とも言える存在です。

心のせめぎあい ― フロイトの「構造論」

イド・自我・超自我という“3人の登場人物”

フロイトは後に、こころの動きをより動的に捉えるため、「構造論」を提唱しました。ここでは、精神をイド(エス)・自我・超自我という3つの“人格のような構造”として理解します。

- イド(エス):本能のかたまり。生まれたときからある原始的な欲求の源で、快楽原則に従って「気持ちいいことがしたい!今すぐ!」と叫びます。

- 超自我:親や社会から学んだ道徳やルールの集大成。「こうあるべき」「これはいけない」と道徳原則に従って行動を監視します。

- 自我:イドと超自我の板挟みになりながら、現実世界とうまく付き合っていくための調整役。「今は我慢した方がいい」「これは言わない方がいい」など、現実原則に従ってバランスをとります。

心のなかの“交渉人”としての自我

この構造を人間ドラマにたとえるなら、イドは「欲望まるだしの子ども」、超自我は「厳格な先生」、そして自我は「その間をとりもつ親」のような存在です。

精神分析では、この自我を強く育てていくことが目的のひとつだとされます。なぜなら、自我が弱いと、衝動に振り回されたり、道徳に縛られて自分を追い込んでしまうからです。

補足:この三者の関係は常に動的で、固定されたものではありません。そのため、ストレスが強まるとイドが暴走したり、逆に超自我の声が強くなって自己否定に陥ることもあります。

リビドーの成長地図 ― 性発達理論

性的エネルギー“リビドー”が導く発達の旅

フロイトは、人の発達を「リビドー(性的エネルギー)」の所在に基づいて理解しようとしました。それが「性発達理論」です。これは5つの段階に分かれており、それぞれで満たされなかった欲求が性格形成に影響を与えるとされました。

- 口唇期(0〜1歳半):リビドーが口に集中。授乳や吸うことが快感の源。→ 固着:依存的・口数が多い性格(口唇性格)

- 肛門期(1歳半〜3歳):排泄のコントロールを通じて快感を得る。→ 固着:几帳面・頑固・倹約家(肛門性格)

- 男根期(3〜6歳):性差への関心が高まり、リビドーが性器に集中。

- 潜伏期(6〜12歳):リビドーが一時的に抑圧され、学習や友人関係に向かう。

- 性器期(12歳〜):リビドーが再び顕在化し、他者との成熟した関係を志向。

固着が“こだわり”や“性格”になる?

各段階でリビドーのエネルギーがうまく満たされないと、満たされなかった欲求への強い執着が生じることがあります。これを固着といいます。

たとえば、肛門期に固着が起こると、排泄のコントロールに過度な意識が向いた結果、几帳面すぎる性格や、物事に強くこだわりやすい傾向が形成されると考えられています。

余談:現代の心理学ではこの理論に対する批判もありますが、「幼少期の経験が性格に影響を与える」という考え方自体は、発達心理学の中でも重要な視点として今も受け継がれています。

フロイトがリビドーに注目したきっかけ

ちなみに、フロイトがリビドー(性的エネルギー)に注目するようになった背景には、ヒステリーの患者を診ていた際の臨床経験があります。無意識に押し込められた性的な感情や体験が、言葉にならずに身体症状として現れることを目の当たりにし、こうした「抑圧された性」が心の問題に深く関わっているのではないかと考えました。

当時は性について語ること自体がタブー視されていた時代でしたが、フロイトは人間の行動や性格の背後にあるエネルギーとしてリビドーを重視し、その発達過程を理論化していきました。大胆な発想で批判も多かったものの、のちの心理学に大きな影響を与える発想の原点でもあります。

親子関係と超自我の起源 ― エディプス・コンプレックス

男根期のドラマ ― 親への“複雑な感情”

フロイトが最も重視したのが、男根期(3〜6歳)に起こるエディプス・コンプレックスです。これは、男児が異性の親(母親)に性愛感情を抱き、同性の親(父親)に対して敵意を感じるという心の葛藤を指します。

- 異性親への愛情 → 同性親への対抗心

- 同時に、同性親の報復を恐れ、特に男児は去勢不安(ペニスを奪われる不安)を抱くとされました。

この葛藤を乗り越えるために、子どもは異性親への愛情と同性親への敵意を抑圧し、代わりに同性親に同一視するようになります。

道徳心と性役割のはじまり

このプロセスの中で子どもは「してはいけないことがある」という認識を持つようになり、これが超自我の形成へとつながっていきます。また、同性の親を模範とすることで、自分の性役割を受け入れ、内面化していくのです。

補足:フロイトの理論では「男児」が中心でしたが、後の心理学者たちからさまざまな補足や批判が加えられています。

たとえば、ユングは女児にも類似の葛藤があると考え、「エレクトラ・コンプレックス」という概念を提唱しました。これは父親への愛情と母親への対抗意識を持つ女児の心の動きを表し、フロイトのエディプス・コンプレックスを補う理論とされています。さらに、カレン・ホーナイは、フロイト理論に見られる“女性の劣等感”という視点に異議を唱え、女性の発達を社会的・文化的な背景から再解釈する必要性を強調しました。こうした多様な視点は、精神分析の理解をより広く深めるきっかけとなっています。

エディプス・コンプレックスの名前の由来

ところで、「エディプス・コンプレックス」という名前は、ギリシャ神話の悲劇的な王・オイディプスにちなんで名付けられています。オイディプスは、自分の意志とは無関係に、父を殺し、母と結婚するという運命をたどることになります。フロイトは、この神話を人間の深層心理の象徴として捉え、幼児期に異性の親への愛情と同性の親への対抗意識が入り混じる葛藤を「エディプス・コンプレックス」と呼ぶようになりました。

オイディプスの物語は、「知らないうちに“禁じられた愛”に惹かれてしまう人間の本能的な力」を象徴しており、無意識の世界の複雑さや、親子関係が人格形成に与える影響の大きさを表す比喩として使われています。神話が心理学用語になるというのも、精神分析ならではのユニークな視点かもしれません。

まとめ|フロイトが描いた“こころの地図”

本記事では、フロイトの理論の中核である「局所論」「構造論」「性発達理論」についてご紹介しました。これらはいずれも、“見えないこころ”を理解するための枠組みであり、人の行動や性格の奥にある深層心理に光を当てようとする試みです。

一見、極端に思える部分や、現代では再解釈されている要素もありますが、フロイトの考えは「人のこころは単純ではない」という重要なメッセージを私たちに残しています。自分の中にある無意識や葛藤に少し目を向けてみることで、日常の感情や行動の背景に気づくヒントが得られるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント