カウンセリングや心理療法の中で、人はなぜ突然怒ったり、好きになったり、時には黙りこんでしまうのでしょうか? こうしたこころの不思議な動きを理解するための大きな手がかりとなるのが、精神分析の視点です。

以前の記事では、「精神分析の成り立ち」と「局所論・構造論・性発達理論」といった、精神分析学の基礎理論について解説しました。

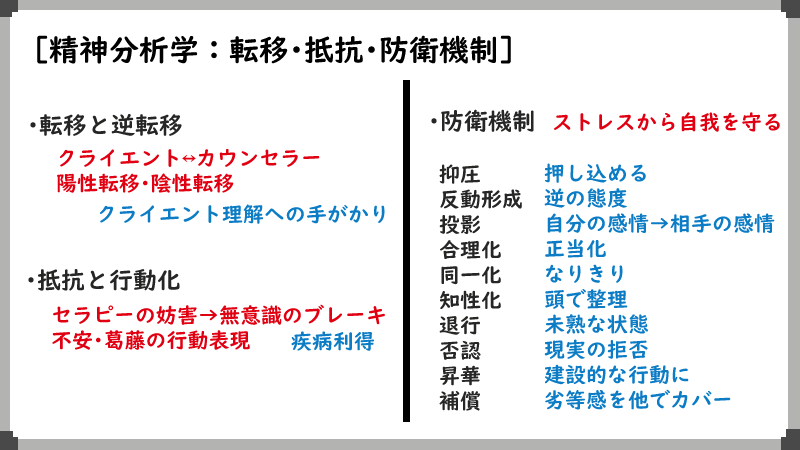

今回は、そうした土台の上に立って、実際の心理支援の場面でとても重要になる「転移・抵抗・防衛機制」について掘り下げていきます。これらは、クライエントの感情の揺れや反応の背景を読み解くカギとなる概念であり、支援者が「こころの声」を丁寧に聴いていくための大切なヒントでもあります。

今回の参考書籍

転移と逆転移|カウンセリング関係にあらわれる過去の感情

転移とは:過去の感情がカウンセラーに投影される

転移とは、クライエントが過去の重要な他者(親や養育者など)への感情を、現在のカウンセラーに向けてしまう現象です。

- 「この先生にはなんでも話せそう」(陽性転移)

- 「先生が自分を否定している気がする」(陰性転移)

転移は、無意識に抑えてきた感情や欲求が再浮上するサインであり、セラピーの進展には欠かせないプロセスともいえます。

逆転移とは:カウンセラーの心に起こる反応

逆転移は、カウンセラー側がクライエントに対して抱く、個人的・無意識的な感情のこと。

かつては「治療の妨げ」と見なされていましたが、現在では「クライエント理解の手がかり」として重要視する立場が主流です。

たとえば、「なぜかこのクライエントの前だと焦ってしまう」「他のクライエントより特別に感じてしまう」といった感覚が湧いてきたとき、それを自覚し、「なぜ自分はそう感じるのか?」と洞察することで、クライエントの無意識のテーマに近づくヒントが得られることがあります。

余談:セラピストもまた一人の人間として向き合う

逆転移を大切にする姿勢は、セラピストも完全に中立で無感情な存在ではなく、「共にこころで出会う人間同士」として関わるという考えに通じています。

抵抗と行動化|「変化」への無意識のブレーキ

抵抗とは:無意識にセラピーを妨げる心理的防衛

抵抗とは、クライエントが変化に向かう中で、無意識にブレーキをかける反応です。

セラピーが進んでいくと、クライエントは次第に自身の問題に向き合っていくことになりますが、ある段階で突然話すのをためらったり、セッションに消極的になったりすることがあります。

背景には、

- 変化していくことへの怖れや不安

- セラピーによる変化で、周囲の同情や心配など「得ていたもの」(疾病利得)を失うことへの葛藤

などが隠れています。

ポイント:抵抗は“治療の敵”ではなく、理解のチャンス

抵抗が現れたときこそ、クライエントが本当の問題に触れはじめたサインでもあるのです。

行動化とは:気持ちを「ことば」ではなく「行動」で表現する

抵抗の一つの現れ方として、「行動化」というものがあります。

行動化は、言葉で感情を表すのが難しいときに、行動を通して無意識の葛藤を表現する現象です。

例:

- 突然のキャンセルや遅刻

- セラピストへの反抗や依存

- 衝動的な言動やトラブル

セラピストは、行動の背景にある「こころの声」に耳を傾けながら、言語化を助けていく姿勢が求められます。

防衛機制|ストレスから自我を守る無意識の工夫

防衛機制とは:こころのバランスを保つしくみ

防衛機制は、フロイトによって提唱された概念で、不安や葛藤などのストレスから自我を守る無意識のはたらきです。

フロイトはその中でももっとも基本的なメカニズムとして「抑圧」をあげました。

これは、つらい体験や不快な欲望を無意識に押し込めて、意識にのぼらせないようにする働きです。

その後、フロイトの娘であるアンナ・フロイトが多様な防衛機制を体系化し、現代に至るまで臨床で活用されています。

よく見られる代表的な防衛機制

ここでは、クライエントの語りや行動の中に現れやすい防衛機制をいくつか紹介します。

- 抑圧:不快な欲求や記憶を無意識におさえこむ。

- 反動形成:本当は怒っているのに、むしろ過剰に優しくふるまうなど、正反対の態度をとる。

- 投影(投射):自分の中にある怒りを「相手が怒っているように感じる」とすり替える。

- 合理化:失敗の理由を「納得できる理由」に置き換えて、自尊心を保とうとする。

- 同一化:理想とする誰かのようにふるまうことで、自己価値を感じようとする。

- 知性化:感情に巻き込まれないよう、頭で分析して処理しようとする。

- 昇華:攻撃性や性欲などの衝動を、創作活動や運動など社会的に認められる形で表現する。

これらの防衛機制は、必ずしも「悪いこと」ではありません。

むしろ、状況に応じて適切に使えていることが、こころの健康や柔軟さを支えるのです。

余談:アドラーの補償という視点

フロイトとは異なる視点を持つアドラーは、「補償」という概念を提唱しました。これは、劣等感を感じたときに、他の能力や努力でカバーしようとする働きです。努力や成長の動機にもつながる重要な視点です。

まとめ|無意識の視点がこころを深く理解する手がかりに

転移、抵抗、防衛機制。これらはどれも、無意識という深い海のようなこころの働きを理解するためのヒントです。

精神分析の視点は、単なる問題解決ではなく、「なぜその感情が生まれるのか」「その背景にある体験や意味は何か」という問いを大切にしています。

ここには心理支援の現場ではもちろん、日常生活における対人関係や感情理解にもつながる学びがつまっています。

無意識に目を向けることは、自分自身のこころの反応にも気づく第一歩。

心理学を学ぶ中で、ぜひ大切にしてほしい視点です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント