「いろいろ試していたら、たまたまうまくいった!」そんな経験や、ふとした瞬間に答えがひらめいたことはありませんか?心理学では、こうした学びのプロセスを「試行錯誤」や「洞察」という言葉で説明します。

この記事では、これらの心理学用語がどんな意味を持ち、どのように問題解決や学習に関わっているのかをやさしく紹介します。自分の成長や日常の「気づき」にもつながる、こころのしくみを一緒に探ってみましょう。

今回の参考書籍

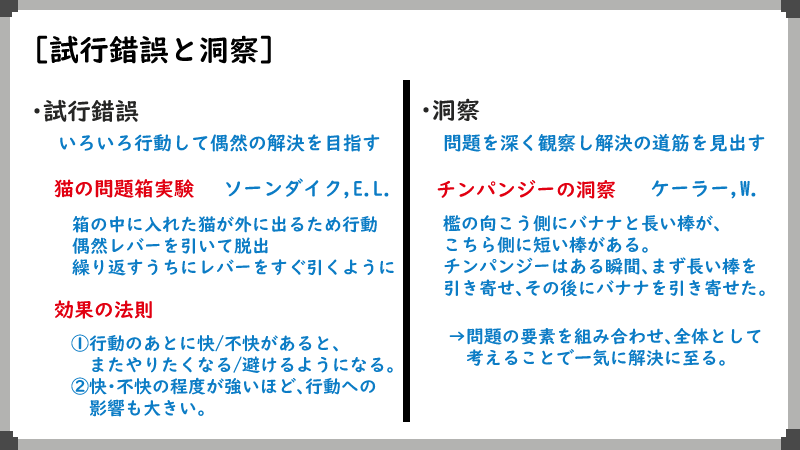

試して、まちがえて、うまくなる|「試行錯誤」ってどんなもの?

試行錯誤は“やってみる”からはじまる

「試行錯誤」という言葉、聞いたことはあるけど、実際にはどういう意味なんだろう?

簡単に言えば、「いろいろ試してみながら、うまくいく方法を探すこと」。たとえば新しいゲームをプレイするとき、最初は操作がわからなくてあたふたするけど、繰り返すうちにコツがつかめてきて、自然と上達していく——そんな経験、ありませんか?

これは、まさに「試行錯誤」のプロセスを体験しているということ。何度も繰り返し、少しずつ「こうすればうまくいく」という感覚を身につけていくのです。

ソーンダイクと“ねこ脱出”の実験

この「試行錯誤」の考え方を心理学の世界で明らかにしたのが、エドワード・ソーンダイク(Thorndike, E. L.)という心理学者です。

彼は、箱の中に入れた猫が、どうやって外に出るかを観察するという有名な実験を行いました。

最初、猫は偶然にレバーに触れて扉を開けて出ることができました。でも、何度も実験を繰り返すうちに、猫はだんだんと無駄な動きをしなくなり、すばやくレバーを操作して出られるようになったのです。

この実験からわかるのは、「成功体験を重ねると、行動の精度が上がる」ということ。まさに、試行錯誤によって学習が進む過程を示したものです。

「うれしい」は力になる?効果の法則って?

ソーンダイクはこの実験から、「効果の法則」という大事な理論を提唱しました。

それは、「行動のあとに快(うれしいこと)が起きると、その行動はまたやりたくなる」「逆に不快(いやなこと)があると、その行動は避けるようになる」というシンプルな原則です。

この法則はさらに細かく3つに分けられています:

- 満足の法則:行動のあとに快があれば、その行動は強まりやすい。

- 不満足の法則:行動のあとに不快があれば、その行動は弱まりやすい。

- 強度の法則:快・不快の程度が強いほど、行動への影響も大きい。

ちょっとした余談ですが、この法則はのちのオペラント条件づけ(スキナーによる)の研究にもつながっていきます。試行錯誤の行動に外部から報酬や罰を与えていくことで、行動のパターンが形成される、という考え方ですね。

「ひらめき」とはちょっとちがう|洞察との対比から学ぶこころの働き

洞察は“ある日突然”やってくる?

「試行錯誤」とよく比較される考え方に、「洞察」というものがあります。これは、パズルのピースがカチッとはまるように、突然全体の構造や答えがわかるようになる問題解決手法のこと。

この洞察を研究したのが、ゲシュタルト心理学の研究者・ケーラーです。彼は、檻の中のサルが、離れた場所にあるバナナを棒を使って取る問題に直面したとき、最初はどうしていいかわからずウロウロしていたけれど、ある瞬間に「棒を使えばいい!」と気づいて一気に問題を解決するという場面を観察しました。

試行錯誤は“少しずつ”、洞察は“一気に”

試行錯誤と洞察のいちばんの違いは、その進み方です。

- 試行錯誤は、まちがいながら徐々に正解に近づいていく方法。地図を持たずに迷路を進むようなもの。

- 洞察は、状況を俯瞰して一瞬で「これだ!」と気づく方法。上空から迷路全体を見下ろして一気にルートを見つけるような感覚です。

どちらも大切な学びのスタイルであり、状況によって向き不向きがあります。たとえば、すぐに正解が見えないような複雑な問題には、試行錯誤が役立つことが多いですし、逆に、ヒントが揃っているなら洞察が一気に解決への道をひらくこともあります。

まとめ|「失敗していい」って思えることが学びをひらく

試行錯誤という言葉には、「失敗してもいいから、まずはやってみよう」という姿勢が含まれています。何度もうまくいかなくても、それは「学びの途中」なだけ。成功はその延長線上にあります。

心理学の学びも、日々の生活の中の問題解決も、同じです。行動しながら気づくこと、やってみてこそ見える景色があるのです。

だからこそ、自分を責めすぎず、「この経験も大事なステップ」と受け止めることが、心の健康を守るための大きなヒントになります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント