ドキドキしたり、不安になったり、楽しいことを思い出して笑顔になったり…。そんな「こころの動き」は、脳の中のある場所が関係しています。それが今回のテーマ「大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)」です。

本記事では、感情や記憶に深く関わる「大脳辺縁系」のはたらきを、わかりやすく解説していきます。難しい言葉もできるだけかみくだいて紹介するので、初めて学ぶ人も安心して読み進めてみてください。

今回の参考書籍

感情と記憶の中枢|大脳辺縁系ってなに?

「感情の脳」と呼ばれるしくみ

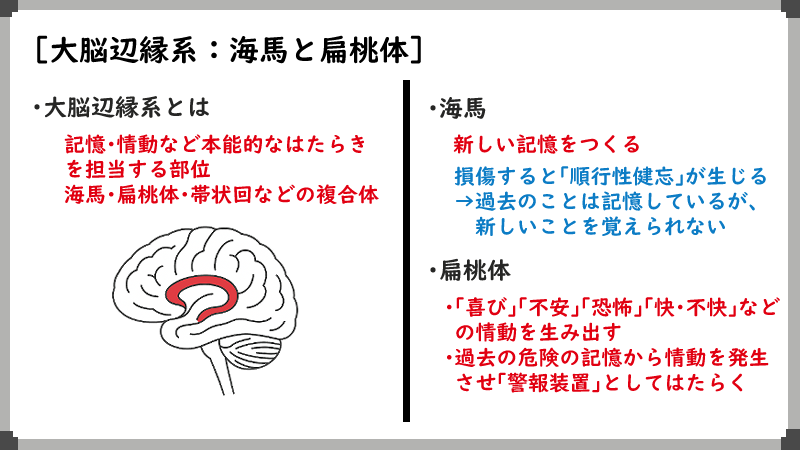

「大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)」は、脳の中心部にあるいくつかの器官の集まりです。名前は難しそうですが、はたらきはとても身近。「感情」や「記憶」、「意欲」など、内側ではたらくこころの動きに関係しています。

大脳辺縁系はとくに「情動(じょうどう)」=気持ちのゆれ動き、を生み出す中心です。好き・嫌い、嬉しい・怖いといった感情の多くは、この場所から始まっています。

大脳辺縁系をつくる3つの重要な部分

大脳辺縁系はいくつかの部位で構成されていますが、なかでも代表的なのは以下の3つです:

- 海馬(かいば):短期記憶の保持、新しい長期記憶をつくる

- 扁桃体(へんとうたい):感情、特に「快・不快」を判断

- 帯状回(たいじょうかい):感情や注意、意思決定に関与

このように、大脳辺縁系は「感じる」「覚える」といった心の動きを支えているのです。

感情と記憶のコンビプレー|海馬と扁桃体の連携

海馬:記憶のはじまりをつくる場所

海馬は、私たちが体験した出来事を記録する「記憶の入り口」です。たとえば、初めて行った旅行や、大切な人との会話など、印象的な出来事を「短期記憶」に一時的に保存し、それを「長期記憶」へと送り出すはたらきをしています。

もし海馬が損傷すると、新しいことを覚えられなくなってしまう「順行性健忘(じゅんこうせいけんぼう)」という状態になることがあります。つまり、今この瞬間を思い出に残すために、海馬はとても重要な役割を果たしているのです。

扁桃体:感情のセンサーのような働き

扁桃体は「喜び」「恐怖」「不安」などの情動を生み出す場所です。特に「恐怖」「不安」「怒り」などに敏感に反応し、その状況を海馬と連動して記憶に結び付けて保存しておくことで、同じような危険を避ける“警報機”として働いてくれます。

たとえば、夜道で怖い思いをした経験がある人は、同じような道を歩くと不安を感じることがありますよね。これは、海馬が記憶していた情報を扁桃体が読み取り、「これは危ないかも」と感情を生み出しているからです。

まとめ|感情は私たちを守るサイン

大脳辺縁系は、感情や記憶を生み出す「こころの中枢」ともいえる存在です。海馬が体験を記録し、扁桃体がその記憶をもとに感情を生み出します。

感情は決して“わがまま”ではありません。むしろ、「ここに注意して!」という大切なサインです。大脳辺縁系、とくに扁桃体が過去の経験から「この状況は危ないかもしれない」と判断して感情を出しているのです。

つまり、不安や恐怖も「生きる力」として私たちに備わっているもの。無理に押さえつけるのではなく、うまく受け入れて対処していくことが、こころの健康には欠かせません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント