「IQって何?」「知能検査って聞くと、ちょっと難しそう…」「子どもや大人でも受けることがあるの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では知能検査の基本をわかりやすくご紹介します。

初心者でも無理なく読めるように、知能検査の代表例であるビネー式とウェクスラー式について、ポイントを押さえて説明していきます。これを読めば、知能検査のイメージがぐっと深まるはずです!

今回の参考書籍

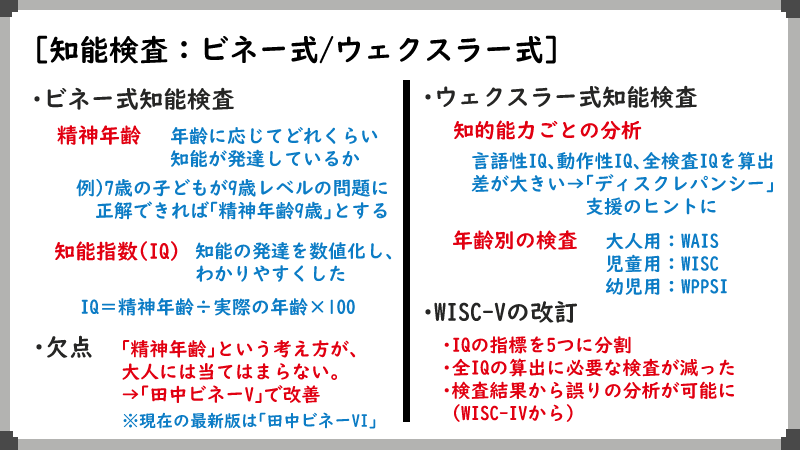

ビネー式知能検査|知的発達を測る

ビネー式とは?

ビネー式知能検査は、フランスの心理学者ビネーが開発したものです。

この検査では「精神年齢」という考え方を使い、子どもたちが年齢に応じてどれくらい知能が発達しているかを測ります。たとえば、7歳の子どもが9歳レベルの問題に正解できれば、「精神年齢9歳」と評価されるのです。

日本では田中寛一がこのビネー式を翻訳・修正し、「田中ビネー知能検査」として広く使われるようになりました。

知能指数(IQ)の誕生

ビネー式に取り入れられた大事なアイディアが「IQ(知能指数)」です。これはシュテルンという心理学者が考えました。

計算方法はとてもシンプルで、精神年齢 ÷ 実際の年齢 × 100で求めます。たとえば精神年齢10歳の子どもが8歳なら、IQは125になります。数字で表すことで、わかりやすく知能の発達を示せるようになりました。

ビネー式の欠点

ただし、ビネー式には大きな欠点がありました。

それは「精神年齢」という考え方が、大人には当てはまらなくなることです。

大人は年をとっても知能が年齢に合わせてどんどん成長するわけではありません。たとえば、30歳の人が「精神年齢32歳」と言われても、あまり意味がないですよね。

そのため、昔のビネー式は主に子ども向けの検査として使われ、大人にはあまり向いていなかったのです。

現代版「田中ビネー式」の進化

そこで登場したのが「田中ビネーV」です。

この検査では「偏差知能指数(DIQ)」を使うことで、平均的な知的能力と比較してどの程度の知的能力をもっているかを示すことができるようになり、大人の知能もきちんと測れるようになりました。さらに、知能をいくつかの分野に分けて詳しく見ることもできるため、より正確な評価が可能になっています。

2025年現在の最新版は「田中ビネーVI」です。

Vで成人の知的能力の指標として導入されたDIQを子どもの指標にも取り入れ、その他細かな修正が加えられています。

ウェクスラー式知能検査|知的能力を細かく診断

ウェクスラー式とは?

ウェクスラー式知能検査は、アメリカの心理学者ウェクスラーが作りました。

この検査の特徴は、単に知能の全体像を見るだけではなく、「どの分野が得意か・苦手か」まで細かく診断できることです。子ども用のWISC、大人用のWAIS、幼児用のWPPSIと、年齢別に検査が用意されています。

言語性と動作性

ウェクスラー式では、「言葉を使う力(言語性IQ)」と「手や目を使った作業力(動作性IQ)」の両方を測ります。そしてその総合が「全IQ」として示されます。

もし言語性と動作性に大きな差がある場合、それをディスクレパンシーと呼び、より詳しい支援が必要かどうかを考えるヒントになります。

WISC-IVへの改訂でどう変わった?

WISC-IVでは、言語性・動作性という区別はやめて、「言語理解・ワーキングメモリー・知覚推理・処理速度」という4つの指標得点で結果を表す方式に進化しました。これにより、子どもの得意・不得意をより具体的に知ることができるようになったのです。また、細かい間違いのパターン(プロセス得点)も分析できるので、学習支援にも役立っています。

さらに最新版のWISC-Vでは、「知覚推理」を「視空間」と「流動性推理」の2つの指標に分割することで、より細かく認知能力を分析できるようになりました。ほかにも全IQの算出に必要な検査が少なくなり、検査時間が少し短縮されるなど、臨床現場のニーズに即した改訂が積極的に行われていることもウェクスラー式の特徴です。

まとめ|知能検査をもっと身近に活かそう

知能検査と聞くと「発達の遅れを診断するもの」と感じるかもしれませんが、単なる診断基準ではなく、実は私たち一人ひとりの得意・不得意を知るための大事なツールなのです。

自分自身や身近な人の「どこが得意で、どこにサポートが必要か」を知ることは、これからの成長や学びにとても役立ちます。もし興味をもったら、さらに詳しく調べてみたり、専門家に相談してみたりするのも素敵な一歩ですよ!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=16421439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0034%2F9784641220034.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント