たとえば、子どもが親の話し方をマネしたり、誰かの行動を見て「自分もやってみよう」と思ったことはありませんか?

それは「モデリング」と呼ばれる学びの一つで、人が他人の行動を観察し、まねることで新しい行動を身につけていくしくみです。このモデリングは、心理学では「観察による学習」として重要な理論とされています。

テレビやゲームの影響が話題になることもありますが、実は心のケアやコミュニケーションスキルの学びにも使われている方法なんです。この記事では、そんな「モデリング」について、基本の考え方や実際の使われ方をやさしく解説していきます。

今回の参考書籍

モデリングの基本|人は「観ることで」学べる

モデルになる人を見てマネする

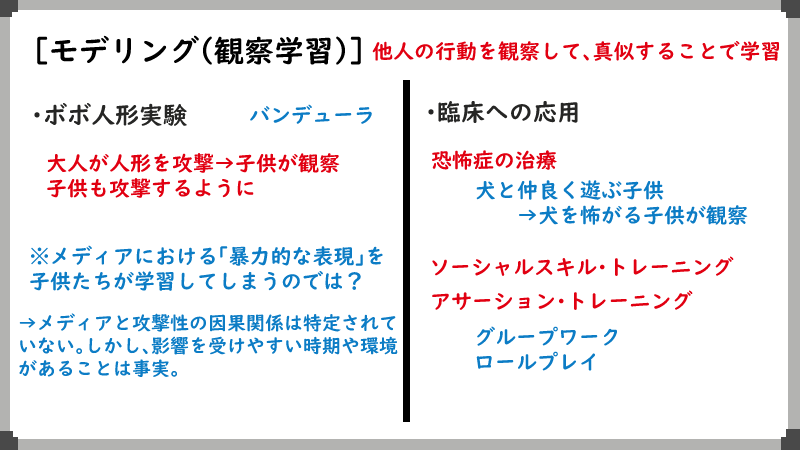

「モデリング」とは、心理学における学習の一つで、他人の行動を観察して、それを模倣することによって自分も同じような行動をとるようになる現象を指します。

たとえば、小さな子どもが親の言葉づかいやしぐさを自然とマネするのも、典型的なモデリングの例です。また、スポーツ選手が上手な人のプレーを真似して技術を磨くことや、接客業の新人が先輩の対応を見ながら仕事を覚えていくのも、すべてモデリングの一種だといえます。

このように、人は「直接教えられなくても、他人の行動を観察することで学べる」存在であり、そこには私たちの成長や社会性の土台があるとも言えるでしょう。

バンデューラの実験:代理強化とは?

このモデリングという考え方を理論として深めたのが、心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)です。彼は、他者が報酬を得ている様子を見るだけで、それを見ている人もその行動を「よいこと」だと感じて、似たような行動をとるようになる現象を代理強化(vicarious reinforcement)と呼びました。

つまり、他人が褒められている姿を見たとき、自分も同じ行動をしたら褒められるかもしれないと感じて、その行動を取り入れるようになるのです。これは、私たちが日常的に行っている「空気を読む」「状況を見て動く」ような行動にもつながっています。

バンデューラはこの理論を「ボボ人形実験」として実証しました。大人がボボ人形という人形を叩いたり蹴ったりする様子を見た子どもたちは、その行動を真似して同じように攻撃的なふるまいをする傾向があることが示されたのです。

暴力映像とモデリングの関係

この研究は、テレビや映画、ゲームといったメディアにおける「暴力的な表現」が、視聴者──とくに子どもたち──に与える影響についての議論を呼び起こしました。

「暴力シーンを観ることで、攻撃的な行動が学習されるのではないか?」という問いに対して、このモデリング理論が大きなヒントを与えたのです。

ただし、メディアと攻撃性の間に明確な「因果関係」があるかどうかは、現在でも完全には証明されていません。暴力的な映像がすべて悪いというわけではありませんが、影響を受けやすい時期や環境があることは事実です。大切なのは、どんな影響を受けているのかに気づき、自分自身の行動や考え方に意識を向けることかもしれません。

モデリングはこころの支援にも使える

苦手を克服する手助けに

モデリングの理論は、単に学習や行動の変化にとどまらず、心のケア──すなわち心理療法の分野でも大きな役割を果たしています。

バンデューラが行った別の実験では、犬を怖がっていた幼い子どもたちに、同じ年ごろの子どもが犬と仲良く遊ぶ様子を見せました。すると、その後で犬と関わることに対して恐怖を示す子が減り、自分から犬に近づいていけるようになったのです。

これは、「他の子もできているなら、自分にもできるかもしれない」という安心感や希望を、観察によって得られたことを意味しています。こうした体験を通じて、恐怖や不安を少しずつ乗り越えることができる──それがモデリングの持つ治療的な力なのです。

人づきあいのスキルを学ぶ方法

人と関わることが苦手だったり、うまく自己表現ができなかったりする人にとっても、モデリングは役に立ちます。たとえば、上手にあいづちを打ったり、会話の中で自然な間を作ったりといった「ソーシャルスキル(対人スキル)」は、教科書を読んで学ぶよりも、実際のやり取りを観察することで身につきやすいのです。

支援の場では、グループワークの中で他の人のふるまいを観察したり、ロールプレイで模範的なやりとりを見せたりすることで、学びやすさがぐっと高まります。「こんなふうに話せばいいのか」「こう言えば伝わるんだ」という“実感”が持てることが、モデリングの強みです。

アサーション・トレーニングへの応用

さらに近年では、「アサーション・トレーニング」にもモデリングが取り入れられています。アサーションとは、「相手の立場や気持ちを尊重しながらも、自分の思いや意見を率直に伝える」コミュニケーションスキルのことです。

たとえば、ノーと言いづらい場面で、どう伝えれば角が立たないか、あるいは自分の気持ちをどう表現すれば伝わるのか──こういった場面でも、他の人が実際にどんなふうに話しているかを見ることは、大きな参考になります。

「やさしく断る」「率直に伝える」そんなふるまいを誰かから学ぶことは、自分の心を守る力にもなっていきます。

まとめ|「いいな」と思った行動が、学びのきっかけに

モデリングは、私たちが無意識のうちに行っている“観て学ぶ”力をベースにしています。子どもの頃に誰かのマネをして覚えたことも、大人になってから「この人の話し方、素敵だな」と感じて真似することも、すべてモデリングの一部です。

大切なのは、自分が「どんな人をモデルにしているか」に気づくことです。メディアの中の人物、身近な人、SNSの誰か──私たちは日々、さまざまな情報から影響を受けながら生きています。「この人みたいになりたい」「こんなふうに話せたらいいな」そう思える相手を見つけることは、自分自身の成長への第一歩になるかもしれません。

心理学は、「人を知る」ことから「自分を育てる」ことへとつながっていく学びです。モデリングというやさしい視点を通して、自分らしくこころのスキルを育てていきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント