私たちは毎日、たくさんの「行動」を無意識のうちに選んでいます。朝起きてスマホを見たり、コンビニでついお菓子を買ってしまったり…。

そんな“ついしてしまう”行動には、実は心理学的な仕組みがあるんです。今回は、行動の「なぜ?」を解き明かすヒントになる【オペラント条件づけ】について、やさしく紹介していきます。

今回の参考書籍

オペラント条件づけってなに?|行動の「クセ」をつくる仕組み

「オペラント行動」=自発的な行動のこと

「オペラント条件づけ」の「オペラント」とは、ちょっと耳慣れない言葉かもしれませんが、意味はとってもシンプル。

これは「自発的な行動」を指します。

たとえば、

- なんとなくSNSを開く

- 冷蔵庫をのぞく

- コーヒーを飲む

など、何かの合図や命令があったわけではなく、自分からふとやってしまう行動のことです。

私たちの生活は、こんな自発的な行動であふれていますよね。

スキナーの「スキナー箱」実験が原点

この理論を提唱したのは、アメリカの心理学者B.F.スキナーです。

彼は「スキナー箱」という特別な装置を使って、動物の行動がどのように変化するかを研究しました。

たとえば、箱の中のネズミがレバーを押すとエサが出てくる仕組みにしておくと、ネズミは「レバーを押すといいことが起きる」と学び、その行動を繰り返すようになります。これが「オペラント条件づけ」です。

面白いのは、最初は偶然レバーを押していただけだったのに、「報酬」を経験することでその行動が習慣化するという点です。

レスポンデント条件づけとの比較

「条件づけ」と聞くと、犬のよだれで有名なパブロフを思い出す方もいるかもしれません。

実は、スキナーの理論とは少し仕組みが違います。

- パブロフのレスポンデント条件づけ:先に刺激があって、それに対する「反射的な反応」が起こる(例:ベル→よだれ)

- スキナーのオペラント条件づけ:自発的に起こった行動に対して、あとから「報酬」や「嫌なこと」が起きる

つまり、パブロフは「刺激→反応」だったのに対し、スキナーは「行動→結果」なんですね。

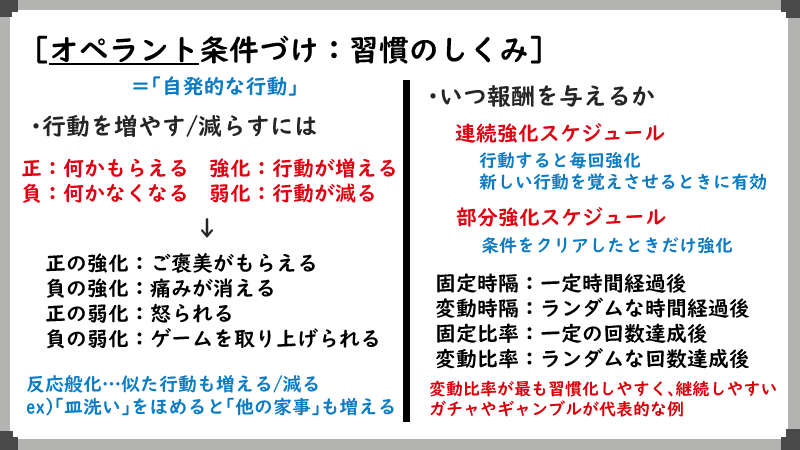

強化と弱化を使いこなす|行動を増やしたり減らしたりする方法

行動を「増やす」=強化、「減らす」=弱化

オペラント条件づけでは、行動が起こったあとに「どんな結果が返ってくるか」で、その行動が将来どうなるかが決まります。

その仕組みを使って、行動の頻度を変化させるのが「強化」と「弱化」です。

ざっくり言えば:

- 強化(きょうか):行動が増える

- 弱化(じゃっか):行動が減る

ここにさらに「正(+)」と「負(−)」が加わると、4つのパターンに分かれます。

4つのパターンで整理しよう!

| 種類 | 行動のあとに起こること | 行動の変化 |

|---|---|---|

| 正の強化 | ご褒美がもらえる(報酬が加わる) | 行動が増える |

| 負の強化 | 嫌なことがなくなる(嫌悪がなくなる) | 行動が増える |

| 正の弱化 | 怒られるなど(嫌悪が加わる) | 行動が減る |

| 負の弱化 | 楽しみを取り上げられる(報酬がなくなる) | 行動が減る |

たとえば、

- 子どもが宿題を終えたらお菓子をもらえる → 正の強化

- 雨の日にカサをさしたら濡れなくなる → 負の強化

- ルール違反で叱られる → 正の弱化

- 宿題をサボったらゲーム禁止 → 負の弱化

といったように、オペラント条件づけは日常のあちこちに隠れています。

反応般化のしくみ|似た行動も変化する?

実は、ある行動を強化すると、それと似たような行動も増えることがあります。これを「反応般化」といいます。

たとえば、褒められた行動が「お皿を洗う」だったとしても、「テーブルを拭く」「ゴミを出す」などの家事全般にも良い影響が広がっていくことがあるんです。

逆に、嫌な体験をすると似た行動も避けるようになってしまうので、教育や子育ての場面ではとても重要な視点になります。

シェイピングとスケジュール活用|行動を育てるテクニック

少しずつ目標に近づける「シェイピング」

いきなり理想の行動を求めても、人も動物もなかなかできませんよね。

そんなとき使えるのが「シェイピング(反応形成)」です。

これは、最終的に目指したい行動の“手前の段階”にある行動から順番に強化していく方法です。

たとえば、子どもに「ありがとう」と言ってもらいたいとき、最初は笑顔を向けるだけでも褒める → そのうち「ありがと」と言ったら褒める → 最後にしっかり「ありがとう」と言ったらさらにご褒美、というふうにステップアップしていきます。

強化スケジュールとは?|強化のタイミングも重要!

行動が起きたときに「いつ報酬を与えるか」も、行動の習慣化に大きく関わります。これを「強化スケジュール」といいます。

◎連続強化スケジュール

- 毎回ご褒美がもらえる。

- 新しい行動を覚えさせるときに有効。

- ただし、慣れると飽きてしまいがち。

◎部分強化スケジュール

- 毎回ではなく、条件に応じて強化する。

- 消えにくく、持続性のある行動が育つ。

具体的には次のような種類があります:

| 種類 | 特徴 | 行動のパターン |

|---|---|---|

| 固定時隔スケジュール(FI) | 一定時間ごとに報酬 | 時間が近づくと行動が増える |

| 変動時隔スケジュール(VI) | ランダムな時間ごと | 安定した行動が続く |

| 固定比率スケジュール(FR) | 一定回数ごとに報酬 | 報酬の後に一時的に行動が減る |

| 変動比率スケジュール(VR) | ランダムな回数で報酬 | 安定して高頻度で行動し、行動が消えにくい |

たとえば、スマホゲームのガチャやパチンコ、競馬などのギャンブルは、まさに「変動比率」の例。ランダムにご褒美が得られることで、行動がやめにくくなるんですね。

※部分強化スケジュールの具体例

①固定時隔スケジュール

・給料が月に一度支払われる

→ 毎月決まった日に給料が入るので、月末に近づくとやる気が増す。

・毎日18時になるとテレビ番組が始まる

→ 決まった時間が近づくとそわそわしてテレビの前に座るようになる。

ポイント: 時間が近づくと行動が活発になる傾向(「もうすぐもらえる!」という期待が強化になる)

②変動時隔スケジュール

・釣り

→ いつ魚が釣れるかわからない。でも「そのうち釣れるかも」という期待でじっと待ち続ける。

・ラジオのリクエスト曲がいつ流れるかわからない

→ ずっと聴いていればいつか自分のリクエストが流れるかも、という期待で行動が持続する。

ポイント: 報酬のタイミングが予測できない分、安定して行動が持続しやすい。

③固定比率スケジュール

・スタンプカード(10回買い物したら1回無料)

→ 買い物の回数が増えるにつれて、「あともう少し!」という気持ちが高まる。

・子どもに「宿題を5日連続でやったらゲームOK」と伝える

→ 5回という回数が目標になる。

ポイント:行動の回数が報酬に直結しているので、目標が近づくとやる気アップ!

ただし、報酬をもらった直後は一時的に休むことも。

④変動比率スケジュール

・パチンコやガチャ(ソーシャルゲーム)

→ 何回やれば当たりが出るかわからない。でも「次こそは…!」という期待でやめられない。

・SNSの「いいね」やコメント

→ 投稿しても反応がある時とない時があるので、「たまにバズる」体験がクセになる。

ポイント: 予測不可能なのに「報酬は確実にある」と信じられるため、最も行動が持続しやすく、習慣化しやすいスケジュールです。

まとめ|日常にひそむ“行動のクセ”を見つけてみよう

私たちが「ついやってしまう」ことの裏には、知らず知らずのうちに形成された“強化”や“弱化”の仕組みが隠れていることがあります。

オペラント条件づけを知ることで、

- 習慣づけたい行動を育てる

- イヤなクセを減らす

- 子育てや教育、職場の人間関係に応用する

といった場面でも役立ちます。

ぜひ、日常の行動をちょっと観察してみてください。

「なぜその行動が起きたのか?」という視点で見ると、行動の意味がちょっと面白く見えてくるかもしれません

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント