「心の感じ方」って、人によってぜんぜん違いますよね。

ある人にとってはちょっとした音が「うるさい」と感じられたり、別の人にはほとんど気にならなかったり…。こんな風に、目に見えない“こころ”の世界は、なんとなくの感覚でしか語れないと思われがちです。でも実は、そうした「感じ方」を数字で測ろうとした人たちがいたんです。

今回紹介する「精神物理学」は、心の働きを科学的に理解しようとした、心理学の原点のひとつともいえる学問。

むずかしい数式の話ではなく、「なるほど!」と思える日常の感覚とつながるお話をしていきます。

今回の参考書籍

「感じ方」を科学で測る?精神物理学とは

「心の動き」を数字で表す不思議な学問

たとえば、誰かに「この音、大きく感じる?」と聞かれたとき、私たちはなんとなく「うん、ちょっとうるさいかも」とか「あんまり変わらないよ」と感覚で答えますよね。でも、その“なんとなく”をちゃんと測るには…? それを実現しようとしたのが精神物理学(せいしんぶつりがく)という学問です。

精神物理学のはじまりとフェヒナーの挑戦

この学問は、ドイツの物理学者フェヒナーによって始められました。彼は、「心の感じ方」を数字で表すことができれば、心を科学的に理解できるのではないかと考えました。とても不思議でチャレンジングな発想ですよね。

心理学が「科学」として始まる前にあったもの

実は、精神物理学は心理学という学問が正式に始まるよりも前から研究されていた分野です。フェヒナーたちは、「心の感じ方」を数値で表し、法則としてまとめることで、目に見えない心を科学的に扱おうとする試みをすでに行っていたのです。

その後、心理学という学問を初めて「実験」によって体系化したヴントは、フェヒナーらの精神物理学の手法に注目し、自らの実験心理学に積極的に取り入れました。このようにして、精神物理学は心理学が科学として成立するための土台となったのです。

「どのくらい違えば気づける?」感覚を測る3つの法則

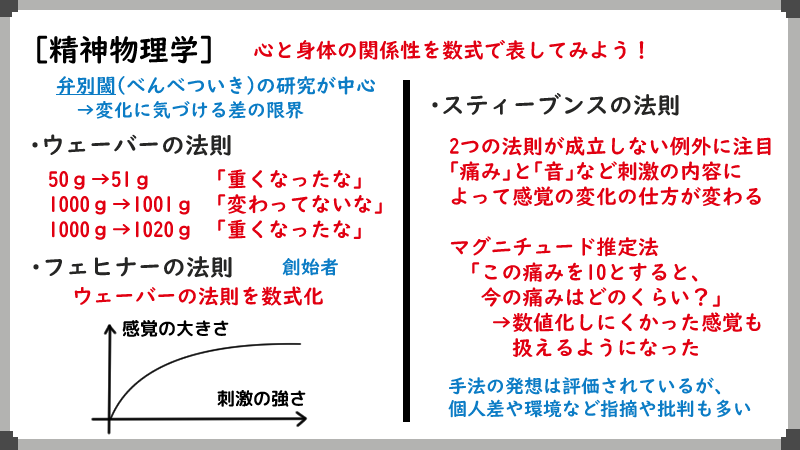

ウェーバーの法則:気づくための「差」は決まっている

最初に注目されたのが、どのくらい刺激に差があると「違う」と感じられるかということ。たとえば、50グラムの重さを持っていて、あと1グラム増えたときには「ちょっと重くなった」と気づける。でも、1000グラムの荷物では、1グラム増えても気づけませんよね。

このように「変化に気づける最小の差(=弁別閾)」は、もとの重さに比例して変わる、というのがウェーバーの法則です。この考え方は、私たちの感覚が“絶対的”ではなく“相対的”であることを示しています。

フェヒナーの法則:「感じ方」を数学で表してみる

フェヒナーは、このウェーバーの法則をさらに数学的に発展させました。そして「感じ方(心理的強さ)」は、刺激の強さの対数に比例するというフェヒナーの法則を提案しました。

簡単に言うと、「少しの音の変化にはすぐ気づくけど、大きな音になってくると、ちょっとぐらいではもう違いがわからない」…そんな感覚を説明する法則です。

スティーブンスの法則:感覚は刺激ごとに違う

でも、これらの法則はすべての感覚に当てはまるわけではありませんでした。そこで登場したのがスティーブンスです。彼は、感覚によって「感じ方と刺激の関係」が違うことに注目し、より柔軟に対応できるスティーブンスの法則を提案しました。

たとえば「明るさ」と「痛み」では、刺激に対する感覚の強さがまったく違う動きをする…そういった例外を含めて説明できるのがこの法則です。

目に見えない「心」を測る方法|マグニチュード推定法とは?

「痛みはどのくらい?」を数字で答える仕組み

スティーブンスが考えたのが、マグニチュード推定法という方法です。これは「この痛みを10とすると、今の痛みはどのくらい?」というように、自分の感じ方を自由に数字で表現してもらうというもの。

これにより、客観的には測りにくかった感覚(痛みや味の濃さ、暑さなど)も、ある程度「数字」で記録できるようになったのです。

日常や医療でも役立つ心理測定の技術

この方法は、たとえば病院で「痛みは10段階でどれくらいですか?」と聞かれるときなどにも応用されています。私たちの「感じ方」をうまく言葉や数値で伝える手段として、今でも広く使われています。

精神物理学が現代心理学に残したもの

精神物理学は、「見えない心を、どうやって科学するか?」というテーマに真っ正面から向き合った学問です。フェヒナーやスティーブンスたちの挑戦があったからこそ、心理学は今のようにデータを使って心を理解する学問として発展してきました。

まとめ|「心」を測る工夫を追求

日常の中で「なんとなくそう感じる」という場面はたくさんあります。でも、そういった感覚の背後にも、ちゃんと“法則”があると知ると、心理学ってもっと面白く感じられますよね。

精神物理学は少し難しく見えるけれど、実は私たちの日常ととても深く関わっている学問です。

「感じ方」に注目することで、自分の心について新しい気づきがあるかもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=13158841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8907%2F9784326298907_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント