思考と言葉の関係って、考えたことはありますか?

実は、私たちが何気なく頭の中で考えていることにも、成長のひみつが隠されています。この記事では、発達心理学の重要な理論を提唱したヴィゴツキーの考え方を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

少し発展的な内容ですが、難しい専門用語も身近な例と一緒にやさしく説明していくので、ぜひリラックスして読み進めてくださいね。

今回の参考書籍

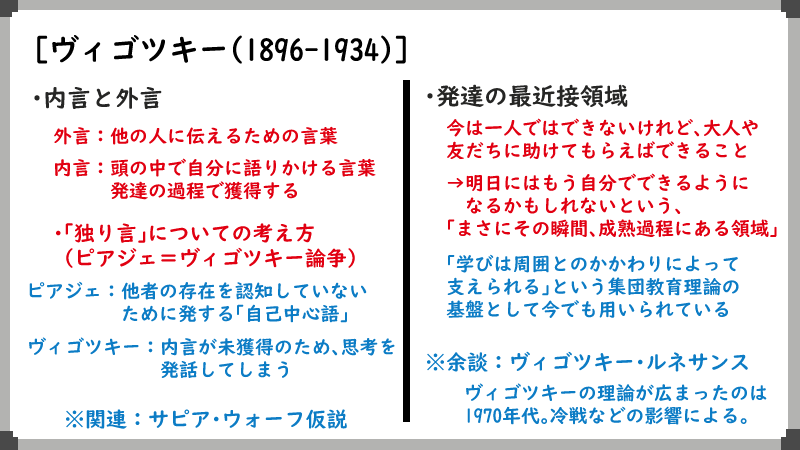

「内言・外言」|思考と言葉のつながりを知ろう

内言とはなにか?

内言とは、「頭の中で自分に語りかける言葉」のことです。

たとえば、「宿題やらなきゃ」「次はこうしよう」と心の中でつぶやくとき、それが内言です。これは、他の人に聞かせるためではなく、自分自身の考えをまとめるために使われます。

ヴィゴツキーは、子どもが成長する過程で、この内言を身につけていくと考えました。最初は声に出して独り言を言いますが、だんだん頭の中だけで考えられるようになるのです。

外言とはなにか?

外言は、「他の人に伝えるための言葉」です。

たとえば、友だちに「一緒に遊ぼう!」と言うとき、それは外言になります。

外言はコミュニケーションを目的としており、周りの人に自分の気持ちや考えを伝えるために使われます。

ピアジェとの違い|ピアジェ=ヴィゴツキー論争

認知発達論を主張したピアジェも子どもの言葉に注目しましたが、考え方は違いました。

ピアジェは、幼児の独り言を「自己中心的な言葉」と考え、社会的な意味は少ないとしました。

一方、ヴィゴツキーは、「独り言も他者とのかかわりから生まれ、やがて内言に発達する」と考えたのです。

発達の最近接領域|子どもがぐんと伸びる瞬間

「今できること」と「もうすぐできること」

ヴィゴツキーは、「発達の最近接領域」という考え方も提唱しました。

これは、「今は一人ではできないけれど、大人や友だちに助けてもらえばできること」を指します。

つまり、近い将来には一人でもできるようになる領域です。

この考え方は、子どもの学びをサポートする上でとても大切です。たとえば、九九の計算を覚えるとき、最初は先生や親がヒントを出しますよね。でも、そのうち自分だけでスラスラ言えるようになります。

社会とのかかわりが成長を後押しする

ヴィゴツキーは、学びは単独で進むものではなく、周囲とのかかわりによって支えられると考えました。

つまり、先生や仲間との「一緒にやる経験」が、子どもの能力をぐっと引き上げるのです。

この視点は、今日の学校教育や子育てにも深く影響を与えています。「一人でできないことも、助け合えばできるようになる」という考え方は、社会で生きる力を育てるためにも欠かせないものなのです。

サピア=ウォーフ仮説との関連|言葉が思考をつくる?

言語が考え方を変えるかもしれない

ヴィゴツキーの考え方に関連する理論として、「サピア=ウォーフ仮説」も紹介しておきましょう。

これは、「私たちの認知や思考は、使っている言語に影響される」という考え方です。

たとえば、日本語には「兄」「弟」といった細かい呼び分けがありますが、英語では「brother」だけで表現します。こうした違いが、生まれ順に対する意識の違いや文化的な考え方に影響を与えているかもしれないのです。

言葉と思考についてのヴィゴツキーの視点

ヴィゴツキーも、言葉が思考に深くかかわっていると考えました。

ただし、サピア=ウォーフ仮説のように「言語に縛られる」というよりは、言葉を使うことで思考が発展するという、より柔軟な見方をしていたという点に注意が必要です。

言葉を学び、使いこなすことが、考える力を育てる——そんなヴィゴツキーのメッセージは、現代の私たちにも響くものがあります。

余談:ヴィゴツキー・ルネサンス|再発見された知の巨人

早すぎた天才

ヴィゴツキーは、心理学だけでなく教育学や言語学にも大きな影響を与えた天才的な学者でした。

彼は、ルリア(A. R. Luria)やレオンチェフ(A. N. Leontiev)といった優秀な弟子たちとともに、多くの研究を進めました。

しかし、ヴィゴツキー自身は37歳という若さで亡くなってしまいます。

そのため、生前に発表できた研究は限られていました。

なぜ知られていなかったのか?

ヴィゴツキーはソ連(現在のロシアなどを含む国)で活動していました。

当時、冷戦の影響もあり、西側諸国にはソ連の学者の研究がなかなか伝わらなかったのです。

ヴィゴツキーの名前や理論も、長い間あまり知られずにいました。

1970年代からの再評価|ヴィゴツキー・ルネサンス

ところが1970年代に入り、ヴィゴツキーの著作が次々と英語に翻訳されるようになりました。

これによって、彼の理論のすばらしさが西側でも一気に注目を集めるようになったのです。

この現象は、「ヴィゴツキー・ルネサンス」(ルネサンス=再生・復興)と呼ばれています。

ヴィゴツキーの考え方は、今では教育や発達心理学の中心的な理論の一つとなり、世界中で研究・応用が続けられています。

まとめ|ヴィゴツキーから学ぶ「言葉」と「成長」のヒント

ヴィゴツキーは、言葉と考えのつながり、そして周囲とのかかわりが子どもの成長を支えることを教えてくれました。内言や外言、発達の最近接領域などの考え方を知ると、子どもの成長をより深く理解できるようになります。

もし誰かが困っているときに、少し手助けをするだけで、その人の力がぐんと伸びるかもしれない——そんなふうに考えると、私たちの日常も変わるかもしれませんね。ヴィゴツキーの知恵を、ぜひ身近な場面で生かしてみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=19017402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3861%2F9784641053861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21352305&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1098%2F9784788961098_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=21099157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784065341919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント